L’idea che l’ordine internazionale a guida americana sia in crisi per via di una redistribuzione del potere favorevole ad alcune potenze revisioniste appare sempre più consolidata. È alla luce di questa transizione di potere che nel 2017 l’Amministrazione Trump ha pubblicato una National Security Strategy in cui prometteva di preservare la pace – si legga, l’ordine internazionale – attraverso la riaffermazione della “forza” americana.

L’approccio delineato nel documento strategico è stato interpretato come un parziale deragliamento dai “binari” dell’ordine liberale e, in particolare, da quello della promozione della democrazia. Sulla base del progetto visionario di Woodrow Wilson, quest’ultima ha rappresentato un obiettivo – almeno sul piano retorico – per tutti i governi americani dalla Seconda guerra mondiale sino ai giorni nostri.

Da un esame più accurato, però, emerge che gli Stati Uniti si sono confrontati ricorrentemente con un dilemma relativo all’atteggiamento da tenere nei confronti dei regimi interni degli altri stati, che può essere sintetizzato come segue: per la sicurezza americana è più opportuno renderli “simili”, ovvero favorirne il percorso di avvicinamento alla democrazia, o renderli “inoffensivi”, ovvero sostenere al loro interno un regime che non sfidi l’ordine a guida americana?

Il dilemma della democrazia ha così attraversato la Guerra fredda, determinando risposte diverse a seconda del grado di stabilità/instabilità dell’ordine internazionale. Solo per citare i casi più evidenti, si pensi a come negli anni di Harry Truman o Ronald Reagan la risposta degli Stati Uniti sia tendenzialmente corrisposta con la prima scelta, mentre in quelli di Lyndon Johnson e Richard Nixon abbia tendenzialmente virato verso la seconda. A questo dilemma non sono comunque sfuggite neanche le Amministrazioni del post-Guerra fredda, destando talvolta stupore tra quanti avevano consciamente o inconsciamente adottato le lenti della “fine della storia” per interpretare la realtà contemporanea.

Clinton e Bush jr., la democratizzazione come perno della strategia americana

Alcuni eventi del “fatidico” triennio 1989-1991 hanno contribuito in particolar modo a dare una forma “eccezionale” al nuovo ordine internazionale. Da un lato, l’esaurimento della sfida di Mosca, con il collasso del blocco orientale e la dissoluzione dell’URSS. Dall’altro, la consacrazione della leadership di Washington, sul piano militare con la vittoria nella Guerra del Golfo (1991) e il rinnovato impegno in Europa con la NATO (1991) e su quello economico con il costante incremento della propria quota di PIL globale (dal 26,3% del 1990 al 31,6% del 2001) e la progressiva apertura dei mercati.

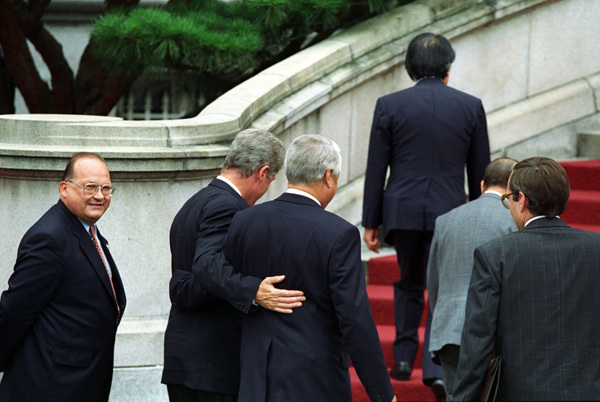

All’interno di tale cornice la risposta dell’Amministrazione Clinton al dilemma della democrazia fu inequivocabile: il democratic enlargement divenne il perno della nuova grand strategy americana. Durante il primo mandato di Bill Clinton il principale target di questa politica fu la Federazione Russa, la cui democratizzazione era considerata funzionale non solo a disinnescarne le possibili rivendicazioni, ma anche a far attecchire la libertà nel resto dei paesi post-comunisti. Gli Stati Uniti, pertanto, rafforzarono i fondi del Seed Act e del Freedom Support Act (1993), adottati negli anni di George H.W. Bush a sostegno della duplice transizione alla democrazia e al libero mercato dell’Europa orientale e dello spazio post-sovietico. Sostennero con vigore, inoltre, la rielezione di Boris Eltsin alle presidenziali russe del 1996, considerandolo un argine democratico alla presa del potere di opposizioni illiberali come quella del Partito comunista di Gennadij Zjuganov o del Partito liberal-democratico di Vladimir Zhirinovsky.

Clinton e Eltsin durante il G7 di Tokyo nel 1995. Fonte: US National Archives

Il progressivo disincanto per la prospettiva di una svolta democratica a Mosca, spinse successivamente Washington sia a riorientare il proprio impegno verso i nuovi stati indipendenti e ad accelerare la membership nella NATO di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca (1999). Ad ogni modo, le tragiche conseguenze della disgregazione della Jugoslavia imposero i Balcani al centro dell’agenda politica americana. Nei confronti della Serbia vennero sperimentate due politiche innovative. Con l’operazione Allied Force della NATO (1999) fu realizzato il primo “intervento umanitario” con lo scopo di arrestare la pulizia etnica in corso in Kosovo ai danni della minoranza albanese. A questo fu associato, in vista delle elezioni presidenziali del 2000, un programma di sostegno alle forze democratiche serbe, per cui vennero stanziati circa 40 milioni di dollari attraverso USAID, NED e diverse ONG statunitensi. All’indomani delle elezioni, infine, Washington fornì copertura politica ai movimenti di protesta contro i brogli elettorali avvenuti al primo turno, che portarono alla deposizione di Slobodan Milosevic e al riconoscimento della vittoria del candidato filoccidentale Vojislav Kostunica.

Gli attacchi dell’11 settembre spinsero l’Amministrazione Bush jr. a mantenersi sullo stesso binario. La lotta contro il terrorismo, per di più, sembrò suggerire la necessità di “prosciugare l’acqua in cui questo nuotava”, ovvero abbattere i regimi autoritari che lo foraggiavano o che erano considerati all’origine di tale metodo di lotta politica. In tal prospettiva, la Casa Bianca optò per l’esportazione della democrazia “in punta di baionette” in Afghanistan (2001) e in Iraq (2003). Nei piani del governo americano soprattutto la seconda operazione avrebbe dovuto innescare un “effetto domino” democratico in Medio Oriente. Si pensava, infatti, che l’abbattimento del regime di Saddam Hussein avrebbe indotto alcuni governanti autoritari a guidare una transizione democratica per salvare la pelle o una fetta di potere, oppure avrebbe spinto altri popoli mediorientali a sollevarsi contro i propri governanti per ottenere le stesse libertà degli iracheni.

L’attuazione della cosiddetta Freedom Agenda, tuttavia, passò anche per il perfezionamento del modello di regime change sperimentato in Serbia. Washington, infatti, fornì supporto economico e politico, sia attraverso le sue agenzie che attraverso le ONG, agli attori che si opponevano sul campo a governanti autoritari, in quei contesti dove venivano tenute consultazioni sebbene non free and fair. Lo spazio post-sovietico divenne il principale laboratorio di collaudo di questa tattica, contribuendo ad attivare quei processi passati alla storia come “rivoluzioni colorate”. In presenza di brogli elettorali confermati dagli osservatori internazionali, la Casa Bianca offrì così un endorsement esplicito alle proteste in Georgia (2003), in Ucraina (2004) e in Kirghizistan (2005) che portarono a cambiamenti di regime rispettivamente noti con i nomi di rivoluzione delle “rose”, “arancione” e dei “tulipani”.

Obama e Trump, la difesa del primato americano

Negli ultimi anni della presidenza Bush, tuttavia, iniziò il declino del potere relativo degli Stati Uniti e si tornò a parlare di instabilità internazionale. Sul piano militare, infatti, divennero palesi i fallimenti delle missioni in Afghanistan e Iraq, mentre su quello economico emersero le inefficienze del sistema neoliberale con la crisi del 2007-2008. L’autorità di Washington ne risultò parzialmente delegittimata, dischiudendo le porte a forme di contestazione sempre più palesi contro l’ordine liberale. Grazie alla loro crescita in campo economico o militare, la Cina e la Russia non solo si posero alla testa del fronte dei “revisionisti”, ma rilanciarono anche la promozione di modelli politici ed economici alternativi.

Il Presidente Bush e il Presidente-eletto Obama nello Studio Ovale. Fonte: Eric Draper/White House

Questo primo riassestamento degli equilibri internazionali ebbe riflessi immediati con l’avvicendamento alla Casa Bianca. Se nel suo discorso di insediamento Barack Obama fu il primo Presidente dai tempi di Reagan a non menzionare l’impegno dell’America nella promozione della democrazia, nell’audizione per la sua conferma al ruolo di Segretario di Stato Hillary Clinton sintetizzò la propria visione della politica es<tera in tre “D” – diplomacy, defence, development – escludendone una quarta – ovvero democracy. Al mutamento retorico è corrisposto anche un mutamento strategico, con particolare riguardo alle politiche realizzate in Medio Oriente e Nord Africa. Di fronte alle proteste di massa in Iran (2009-2010) contro le frodi elettorali che avevano portato alla conferma di Mahmoud Ahmadinejad alla presidenza, Washington non fornì un sostegno concreto al cosiddetto “Movimento verde”. Al cospetto delle Primavere arabe (2011), invece, la Casa Bianca scaricò Ben Ali in Tunisia e Mubarak in Egitto solo quando fu chiaro – soprattutto nel secondo caso – che il loro potere era agli sgoccioli. Al governo del Bahrein, invece, chiese di fermare la repressione in corso contro le sollevazioni popolari, ma non diede nessun endorsement ai manifestati poiché ritenuti vicini a Teheran.

La scelta, in parziale controtendenza, di sostenere la causa dei ribelli contro Bashir al-Assad in Siria, tuttavia, fu utilizzata anche come strumento di pressione nei confronti dell’Iran – “stato-padrino” del regime di Damasco – nella partita per l’Ainccordo sul nucleare (2015). Nell’ambito del più vasto tentativo di stabilire partnership strategiche con potenze rivali, l’Amministrazione Obama non mosse rimostranze sul ritorno al potere in Ucraina (2010) di quel Viktor Yanukovych contro cui si era sollevata la Rivoluzione arancione. Solo dopo l’esaurimento della politica del Russian reset, infatti, Washington ritornò su una posizione dura nei confronti di Mosca, sostenendo sin dal principio le proteste dell’Euromaidan (2013-2014).

Euromaidan a Kiev nel febbraio 2014.

La presidenza di Donald Trump è stata marcata da una sostanziale continuità con il suo predecessore in tema di promozione democratica, portando quale principale elemento di novità un aperto disincanto nei confronti dell’universalismo dei principi e dei modelli politici americani. L’ascesa sempre più prepotente delle potenze revisioniste, inoltre, ha convinto la Casa Bianca dell’ineffettività delle politiche volte a relativizzare le ragioni di inimicizia con i principali sfidanti degli Stati Uniti. La democrazia ha così cambiato posizione nell’equazione strategica americana, passando da obiettivo a strumento per tenere sotto pressione gli avversari.

Appaiono esemplari in tal senso i casi dei rapporti con la Cina e la Corea del Nord. Già nel dicembre 2016, da Presidente-eletto, Trump aveva messo in discussione uno dei pilastri della relazione sino-americana – la One China Policy – stabilendo un rapporto diretto con Tsai Ing-wen, nella prima telefonata di un presidente americano a uno taiwanese dal 1979. Sebbene abbia confermato in numerose occasioni il suo impegno per la sicurezza dell’isola e contrapposto il suo modello politico, considerato un faro di libertà e democrazia per tutti i Cinesi, al totalitarismo della Cina continentale, il Presidente americano non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di una visita sull’isola per gli effetti imprevedibili che avrebbe potuto innescare. Stesso discorso nel caso di Hong Kong, dove un disegno di legge sull’estradizione verso alcuni paesi – tra cui la Cina – ha fatto sollevare un imponente movimento di protesta (2019-2020) che è stato duramente represso dalle autorità locali. Sebbene la Casa Bianca abbia ripetutamente evocato il One China, Two Systems, si è astenuta dall’utilizzo di retoriche e strumenti propri delle strategie precedenti di promozione della democrazia, quali ad esempio il finanziamento esplicito a gruppi e movimenti o il coordinamento di uno sforzo internazionale di condanna.

Ancor più spregiudicato è stato il ricorso al tema della democrazia nei confronti della Corea del Nord. Le critiche sulla natura dispotica del regime di Pyongyang, infatti, sono sembrate funzionali a mettere nell’angolo il leader nordcoreano Kim Jong-un per indurlo a modificare le sue politiche sul nucleare. Nel corso di una visita a Seul nel novembre 2017, Trump ha denunciato l’orrore della vita nel paese asiatico e la crudeltà del suo dittatore. Già nell’aprile 2018, tuttavia, il tema dei diritti umani in Corea del Nord è stato sostanzialmente espunto dai discorsi del Presidente in vista dei preparativi per il summit di Singapore, così come in occasione dell’incontro del 30 giugno 2019 tra Trump e Kim Jong-un nella zona demilitarizzata coreana.

Graffito dell’artista Lush Sux a Vienna. Fonte: Bwag

Questa breve analisi sulla promozione della democrazia degli Stati Uniti nel post-Guerra fredda ha fatto emergere come negli anni Novanta e Duemila, nonostante il diverso colore politico di Clinton e Bush jr., gli Stati Uniti abbiano tendenzialmente scelto di perseguire l’obiettivo di rendere gli altri stati “simili” a se stessi. Il suo conseguimento, infatti, è stato considerato funzionale all’ulteriore consolidamento dell’ordine liberale. Negli anni Dieci, invece, sia il democratico Obama che il repubblicano Trump hanno tendenzialmente cercato di rendere “inoffensivi” gli altri stati, usando la democrazia principalmente come strumento di pressione nell’ambito di rapporti competitivi. La continuità nella risposta al dilemma della democrazia tra queste due coppie di presidenti conferma che le politiche americane su questo terreno risultano dettate dal variare della distribuzione del potere e del prestigio. Pertanto, essendo rimasta invariata la condizione di instabilità dell’ordine internazionale così come l’hanno conosciuta gli ultimi due presidenti in carica, è prevedibile che la ricerca dell’inoffensività degli altri stati contraddistinguerà anche l’approccio strategico dell’Amministrazione Biden. Per la democrazia nel mondo, purtroppo, tempi migliori sono ancora di là da venire.

*I temi trattati nell’articolo costituiscono l’oggetto del volume Renderli simili o inoffensivi. L’ordine liberale, gli Stati Uniti e il dilemma della democrazia che sarà pubblicato da Carocci nel 2021.

Per saperne di più

Cox M., T.J. Lynch e N. Bouchet N. (a cura di) (2013), US foreign policy and democracy promotion: From Theodore Roosevelt to Barack Obama, Routledge.

Natalizia G. (2021), Renderli simili o inoffensivi. L’ordine liberale, gli Stati Uniti e il dilemma della democrazia, Carocci.

Peceny M. (1999), Democracy at the point of bayonets, Pennsylvania State UP.

Smith T. (1994), America’s mission: The United States and the worldwide struggle for democracy in the twentieth century, Princeton UP.

“Despite criticism of US partiality and its inability to restrain Israel, Chinese experts continue to view Washington as indispensable in the Middle East, acknowledging... Read More

“Chinese experts remain divided on what will be the immediate outcome of Syrian opposition’s offensive. Although some predict that Damascus may hold its ground... Read More

“When looking at Türkiye, a large portion of the intermediate goods it imports from China is further processed in Türkiye and then re-exported to... Read More

“L’amministrazione Biden ha detto di considerare gli atolli e gli isolotti controllati dalle Filippine nel mar Cinese meridionale all’interno del campo di interesse del... Read More

Nell’ambito della visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese, conclusasi il 12 novembre scorso, è stato rinnovato il Memorandum of... Read More

Copyright © 2024. Torino World Affairs Institute All rights reserved