Poco più di un decennio fa, la Cina era un attore relativamente minore nel panorama degli investimenti internazionali, ma già nel 2014, con il sostegno della strategia “Going Out” lanciata nel 1999 per incoraggiare gli investimenti all’estero, il Paese è diventato il secondo investitore globale dopo gli Stati Uniti. La forte crescita degli investimenti diretti esteri in uscita dal Paese è stata resa possibile grazie a un convinto sostegno dello stato e delle banche commerciali, in particolare attraverso la creazione di nuove istituzioni e varie iniziative finanziarie, tra le quali la Banca Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture (AIIB) e il “Silk Road Fund”. Si tratta di iniziative che si concentrano soprattutto sullo sviluppo delle infrastrutture e con il sostegno dell’Iniziativa “Belt and Road” (BRI), annunciata nel 2013 nel quadro della più generale strategia “Going Out” di cui sopra, hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e l’integrazione della Cina nell’economia globale utilizzando parte delle proprie immense riserve valutarie (attualmente oltre 3.100 miliardi di dollari). L’obiettivo di Pechino consiste nel conquistare nuovi mercati e più in generale accrescere l’influenza geopolitica cinese, con possibili importanti effetti sullo sviluppo del Sud-est asiatico. Dal canto loro, i meno sviluppati tra i Paesi di questa regione hanno un gran bisogno di infrastrutture e penuria di fonti di finanziamento, dunque non possono che guardare con interesse alle iniziative cinesi.

Fonte: UNCTAD (2015)

Così la Cina ha già assunto un ruolo importante nello sviluppo delle infrastrutture per il trasporto, l’energia e le telecomunicazioni in tutta l’Asia sud-orientale – dove si concentra una larga percentuale dei propri Investimenti Diretti Esteri (IDE) –, posizionandosi come primo investitore in Cambogia, Laos e Myanmar, mentre gli investimenti in Vietnam, Thailandia, Malaysia e Indonesia risultano in forte crescita. Tutti i dieci Paesi membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) fanno anche parte dell’AIIB e aderiscono alla BRI. Ci si attende dunque un ulteriore incremento nel flusso di investimenti diretti cinesi nella regione e una conseguente accelerazione nella realizzazione delle infrastrutture e della connettività tra Cina e ASEAN, come quella tra gli stati membri dell’organizzazione. Nonostante i molti investimenti infrastrutturali già realizzati, il fabbisogno stimato dalla Banca di Sviluppo Asiatica nella regione rimane molto alto, pari a 60 miliardi di dollari all’anno per i prossimi dieci anni. Ad esempio in Myanmar per poter sostenere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo dichiarati dal governo (crescita media annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) pari a +7,7% nei prossimi 15 anni) la capacità produttiva idroelettrica dovrebbe aumentare di sei volte entro il 2020, mentre in Vietnam è richiesto un incremento pari a tre volte la capacità attuale. La crescita degli investimenti cinesi può chiaramente essere una risposta alle carenze infrastrutturali, allo stesso tempo senza un’adeguata trasparenza, idonee garanzie e buona supervisione, i benefici economici attesi potrebbero essere ridotti o persino annullati da esternalità negative sul piano sociale e ambientale.

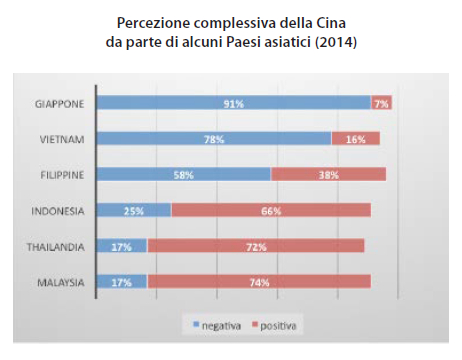

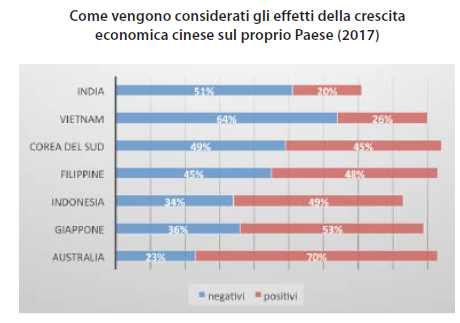

Consapevoli di questi rischi e testimoni di una politica estera cinese vieppiù assertiva, come nel caso delle note dispute nel Mar Cinese Meridionale, i Paesi ASEAN tendono ad avere una percezione ambivalente verso gli investimenti cinesi, considerati sì come una grande opportunità, ma anche fonte di ansietà. Tale percezione è spesso differenziata all’interno dello stesso Paese, con alcuni casi, come ad esempio il Vietnam, nei quali a valutazioni positive da parte dei governi si contrappongono sentimenti xenofobi e di rifiuto da parte della popolazione. I governi dei Paesi ASEAN, oltre a gradire l’afflusso di capitali, certamente apprezzano l’assenza nei pacchetti cinesi di condizioni relative al rispetto dei diritti umani e alla sostenibilità ambientale, nonché le interferenze sulla politica interna che invece caratterizzano, spesso informalmente, le proposte di matrice occidentale, come ad esempio quelle sostenute dalla Banca Mondiale. D’altro canto, sono poi le popolazioni a subire gli effetti delle esternalità negative che spesso si producono per l’assenza di salvaguardie per la sostenibilità e dunque finiscono per sviluppare una percezione negativa delle iniziative promosse da Pechino, e di tutto ciò che è associato alla Cina, come illustrato nei grafici sottostanti. Non mancano naturalmente casi nei quali le posizioni del governo e della popolazione finiscono poi per convergere, portando al rifiuto di proposte di investimento consistenti o all’interruzione di progetti già avviati.

Fonte: Spring 2014 Global Attitude Surveys, PWE Research Center

Fonte: Spring 2017 Global Attitude Surveys, PWE Research Center

Il caso del Myanmar

Significativo, in questo senso, è il caso del Myanmar, uno dei Paesi più poveri nel gruppo ASEAN, con un grande bisogno di infrastrutture (considerate tra le peggiori al mondo e posizionate al 146° posto su 148 dal World Economic Forum Global Competitiveness Report), e dove la Cina risulta essere il primo partner commerciale con un interscambio di quasi 13 miliardi di dollari nel 2016 (4,8 miliardi di dollari di esportazioni, pari al 41% del totale e 8,2 miliardi di importazioni, pari al 35% del totale). La Cina risulta anche il primo investitore straniero con un valore di IDE approvati pari a oltre 19 miliardi di dollari, principalmente destinati a trasporti ed energia, che stando a dati aggiornati a settembre 2017 rappresentano il 26% del totale di IDE del Paese. Inoltre, Pechino è stato l’unico alleato politico del Myanmar durante gli anni più bui della dittatura, dopo la rivolta del 1988, quando l’Occidente ha progressivamente inasprito una serie di pesanti sanzioni. Ciononostante, non appena da parte occidentale è stata mostrata la disponibilità a ristabilire normali relazioni con un rinnovato interesse da parte degli Stati Uniti, il governo ha bloccato diversi investimenti cinesi infrastrutturali rilevanti, tra cui la realizzazione di un grande impianto idroelettrico (Myitsone) di valore superiore a tre miliardi di dollari. L’iniziativa, avversata dalla popolazione con grandi manifestazioni di protesta, prevedeva che il 90% della produzione fosse destinata alla regione dello Yunnan in Cina, senza proporre, del resto, adeguate misure di mitigazione per ridurne l’impatto sociale e ambientale. Alle proteste diffuse hanno fatto eco numerosi titoli giornalistici fortemente critici che hanno portato l’allora Presidente Thein Sein a chiedere la sospensione dell’iniziativa, convergendo così con gli umori popolari. Il rifiuto di questo investimento e altri casi simili nel periodo 2012-13 non ha avuto soltanto motivazioni tecniche e di politica interna, ma si è trattato anche di un tentativo da parte del governo del Myanmar di evitare una dipendenza troppo forte verso Pechino, a testimonianza di come la Cina possa essere percepita non solo come opportunità, ma anche in quanto minaccia sia a livello di popolazione sia di governo.

È interessante osservare come poi i policy maker cinesi abbiano modificato le proprie politiche in risposta agli atteggiamenti di rifiuto emersi in Myanmar in quegli anni. Da politiche di “governo a governo” si è passati a strategie molto più empatiche con le popolazioni locali, definite “da vicino a vicino”, in una logica di mutuo beneficio e scambio culturale. È stato così riattivato un centro di ricerca sul Myanmar a Pechino (China Myanmar Friendship Association), sono state lanciate iniziative per la responsabilità sociale delle imprese cinesi e di confronto con le organizzazioni della società civile in Myanmar. Oltre alla sponsorizzazione dei Giochi del Sud Est Asiatico del 2013 a Naypyidaw, sono stati anche aumentati l’aiuto allo sviluppo e il credito agricolo. Considerate le recenti aperture di Aung San Suu Kyi verso Pechino e la possibile riapertura del progetto idroelettrico di Myitsone, sembra che le nuove politiche cinesi abbiano raggiunto i propri obiettivi, anche se rimane da osservare se, come e con quali tempi potrà migliorare la percezione ancora fortemente negativa della popolazione.

Il caso del Vietnam

La differente percezione degli investimenti cinesi tra governo e popolazione è particolarmente evidente nel caso del Vietnam. Qui, dopo la normalizzazione dei rapporti con Pechino all’inizio degli anni ’90, il governo ha avviato una forte cooperazione economica che ha portato ad un aumento delle importazioni dalla Cina di 76 volte nel periodo 2004-2014. Anche per il Vietnam la Cina rappresenta il primo partner commerciale con un interscambio di 69 miliardi di dollari nel 2016 (19,2 miliardi di dollari di esportazioni, pari al 10% del totale e 49,8 miliardi di importazioni, pari al 29% del totale). Il totale degli IDE cinesi è pari a circa 11 miliardi di dollari che rappresentano il 9.7% del totale. Nonostante i rilevanti elementi di integrazione economica incoraggiati dai governi dei due Paesi, permangono forti sentimenti anticinesi da parte della popolazione vietnamita, che affondano le radici nella millenaria dominazione della Cina sul Paese e che si sono recentemente rafforzati con le tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Prova della diffusione di questi sentimenti è presente addirittura nelle storie per bambini, dove i cinesi vengono spesso presentati come “astuti commercianti senza scrupoli”. In una di queste favole si narra, ad esempio, di come un malvagio mercante cinese riesca a realizzare grandi profitti, offrendo un prezzo artificialmente alto per i gatti vietnamiti facendoli sparire dalle case delle famiglie, con un conseguente forte aumento della popolazione di ratti e dunque della domanda di trappole per topi importate dalla Cina a prezzi stratosferici.

La sinofobia della popolazione vietnamita è aggravata dal forte sistematico ricorso a lavoratori cinesi anziché locali per la realizzazione degli investimenti. I manager cinesi tendono, infatti, a considerare più produttivi e disponibili a lavorare più ore gli operai del proprio Paese. Dunque, al di là della difficile eredità storica, ora i vietnamiti si sentono anche derubati del proprio lavoro. Così il risentimento anti-cinese in Vietnam, sebbene non sia stato indirizzato direttamente contro investimenti infrastrutturali come nel caso del Myanmar, si è comunque manifestato in diversi episodi di protesta più o meno violenta contro industrie del dragone o ritenute tali. Uno degli episodi più cruenti è stata la protesta nella zona industriale di Binh Duong, nel 2014, che ha portato alla morte di 21 persone, la distruzione di diverse fabbriche considerate di proprietà cinese (anche se in diversi casi si trattava di aziende taiwanesi) e l’evacuazione di 3000 cinesi. L’episodio scatenante è stato l’arrivo di una piattaforma petrolifera cinese a 120 miglia nautiche dalle coste vietnamite, nelle Isole Paracelso, contese tra i due Paesi. Tuttavia, le motivazioni profonde della protesta sono da ricercare nei sentimenti anti-cinesi generati dai fenomeni discussi sopra.

L’esame degli esempi offerti da Vietnam e Myanmar illustra bene le diverse sfaccettature nella percezione degli investimenti provenienti dalla Cina, nonché le dinamiche più recenti e in particolare gli effetti del diffondersi di proteste e narrative mediatiche anti-cinesi nel Sud-est asiatico. Se da un lato questo fenomeno può portare Pechino a formulare strategie e politiche più attente agli interessi dei Paesi della regione, dall’altro non dovrebbe indurre a sottovalutare il ruolo delle politiche e delle responsabilità dei governi dei Paesi ASEAN nel favorire forme di sviluppo, commercio e investimento sostenibili per le proprie popolazioni. Manifestazioni xenofobe, in alcuni casi tacitamente accettate dai governi, combinate con un’eccesiva attenzione dei media sulle “mire dissanguatrici del dragone” rischiano di non far progredire le riforme e giustificare, o far dimenticare, l’inadeguatezza di alcune prassi di governo e relativi interventi militari, come quelli per il trasferimento coatto delle popolazioni che si trovano nelle aree destinate ad investimenti infrastrutturali. Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’interesse cinese a investire nella regione, i Paesi ASEAN dovrebbero non soltanto verificare e pretendere condizioni di salvaguardia adeguate per rendere sostenibili gli investimenti proposti, ma anche valutare criticamente il proprio operato, utilizzando le lezioni apprese nella realizzazione delle grandi opere di matrice cinese e guardando agli standard internazionali elaborati dalle organizzazioni multilaterali. Così facendo, i Paesi ASEAN potranno migliorare le proprie politiche, al tempo stesso evitando di incoraggiare pulsioni xenofobe che finiscono per produrre una pericolosa instabilità in una regione con un grande potenziale economico, ma ancora molto vulnerabile all’innesco di violenti conflitti, di varia natura, politica, etnica e religiosa, come drammaticamente dimostrato dalla storia recente.

“Despite criticism of US partiality and its inability to restrain Israel, Chinese experts continue to view Washington as indispensable in the Middle East, acknowledging... Read More

“Chinese experts remain divided on what will be the immediate outcome of Syrian opposition’s offensive. Although some predict that Damascus may hold its ground... Read More

“When looking at Türkiye, a large portion of the intermediate goods it imports from China is further processed in Türkiye and then re-exported to... Read More

“L’amministrazione Biden ha detto di considerare gli atolli e gli isolotti controllati dalle Filippine nel mar Cinese meridionale all’interno del campo di interesse del... Read More

Nell’ambito della visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese, conclusasi il 12 novembre scorso, è stato rinnovato il Memorandum of... Read More

Copyright © 2024. Torino World Affairs Institute All rights reserved