Con una popolazione molto vicina in termini numerici a quella dell’intera Europa (poco più di 600 milioni), ma con metà della sua superficie e modesti livelli medi di benessere, l’ASEAN racchiude dieci nazioni estremamente diversificate per cultura, lingua, e composizione etnica. È una regione i cui confini sono stati segnati in tempi relativamente recenti da potenze coloniali (occidentali e non), guerre di indipendenza e sperimentazioni geopolitiche. Di fatto, l’unico vero confine che “divide” le nazioni tra loro e dove proprio in questi ultimi tempi notiamo un esasperarsi di tensioni tipiche di zone di frontiera è il mare (le acque territoriali all’interno dell’ASEAN sono più di tre volte l’estensione della rispettiva terraferma). Esplorando in lungo e in largo la regione si capisce come i popoli si sovrappongano e si distanzino fra di loro in modo totalmente sconnesso da quelli che sono i confini politici. Le zone di frontiera di questa regione sono sempre state terra di nessuno: abitate da etnie che riconoscono più l’appartenenza al gruppo che alla nazione, godono del privilegio di essere lontane e poco controllate dalle autorità centrali.

Ciò ha favorito, da sempre, un andirivieni transfrontaliero di persone, cose, e informazioni di ogni genere, che dalle periferie poi inevitabilmente si sposta verso i centri. Per decenni le autorità hanno cercato di controllare movimenti che la normativa statale classificava come illegali, ma che i popoli della regione consideravano leciti, nella spesso contraddittoria speranza di risolvere la dicotomia tra illegale e lecito che pervade tutti gli aspetti della vita quotidiana di una regione così complessa. Le interazioni tra i popoli di quest’area geografica, che racchiude quasi il 10% della popolazione mondiale, sono sempre state regolate da legami e abitudini secolari, che per altrettanti secoli la geopolitica ha cercato di schematizzare e giustificare con nozioni di stato-nazione. Quando a un tratto, quindi, a metà del 2014 il Segretariato dell’ASEAN cominciò a pubblicizzare una sorta di passaporto regionale con cui i cittadini degli Stati membri si sarebbero potuti muovere più liberamente tra i confini del Sud-est asiatico, la notizia ebbe più risonanza nel mondo del turismo e del commercio che non tra la popolazione comune che si muoveva già (da decenni infatti esistono permessi speciali, in inglese temporary border pass, con cui poter varcare i confini territoriali per una varietà pressoché infinita di motivi).

Le cose invece sono veramente cominciate a cambiare da circa un anno, cioè con la creazione di una comunità economica, l’ASEAN Economic Community (AEC): il primo passo verso un regionalismo a tuttotondo che a prima vista sembra interessare solo gli Stati membri dell’ASEAN, ma che già da adesso si ripercuote prepotentemente sull’andamento dell’economia mondiale. Se, infatti, guardiamo alla regione come a una singola entità, ossia una vera e propria comunità, i numeri della sua potenza economica saltano subito agli occhi: seconda economia emergente dopo la Cina, è cresciuta di più del 300% in vent’anni, candidandosi come testa d’ariete del cosiddetto Secolo Asiatico. Ed è proprio questo che cambia le carte in tavola. L’economia, e quindi il commercio, sono storicamente i canali attraverso cui si muovono le persone, secondo un’interdipendenza vitale non facilmente spiegabile con i criteri di causa-effetto. E mentre gli occhi di molti si poseranno a lungo sulle promettenti statistiche della performance macroeconomica dei nuovi accordi commerciali, pochi si preoccuperanno di come la popolazione risente di questi cambiamenti.

Dal punto di vista del mercato è facile dimostrare come sulla bilancia peseranno di più i benefici che gli svantaggi, anche se alcuni accordi di libero scambio (ALS) – specialmente quelli con India e Cina – già dal 2010 tengono Vietnam, Laos e Cambogia con il fiato sospeso. Dal punto di vista sociale, tuttavia, la rapida apertura delle frontiere sta letteralmente creando focolai di emergenze umanitarie in tutta la regione, soprattutto in termini di mobilità del lavoro. In una regione dove i documenti si possono acquistare nei retrobottega, limitare la migrazione transfrontaliera ai soli lavoratori qualificati suona tanto come una misura di contenimento pensata al tavolo di una grande sala riunioni. Infatti, degli 8 milioni di migranti economici che ogni anno si spostano all’interno dell’ASEAN, si stima che il 90% sia non qualificato. E se pensiamo che più del 95% dei migranti nei paesi ASEAN proviene dagli stessi Stati membri, si capisce come le direttive del Segretariato dell’Associazione non rispecchino né stiano cambiando le caratteristiche della forza lavoro, specialmente per quanto riguarda l’auspicata standardizzazione di domanda e offerta al fine di favorire uno sviluppo economico più omogeneo e integrante.

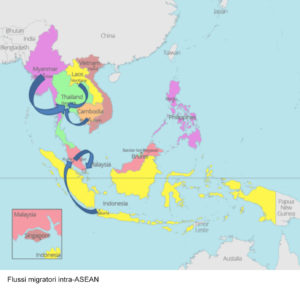

Nonostante sia utopico pensare di controllare pienamente numeri e caratteristiche del fenomeno migratorio in generale, e ancor più la categorizzazione dei singoli individui, un metodo risulta essere particolarmente efficace nel corroborare le suddette argomentazioni: l’analisi incrociata e settoriale dello spostamento di capitali esteri. I migranti, infatti, reintroducono nell’economia dei paesi d’origine rimesse e valuta forte, mandando a casa il grosso dei loro guadagni. Dall’analisi vettoriale di questi spostamenti si ricava un’idea piuttosto chiara di quali siano i paesi d’origine e di destinazione di questi migranti: i corridoi più battuti sono Myanmar verso Thailandia, Indonesia verso Malaysia, Malaysia verso Singapore, Laos verso Thailandia, e Cambogia verso Thailandia.

Osservando il grafico si nota subito come i flussi convergano verso le nazioni più ricche, mentre non si nota un movimento contrario di decentralizzazione, come molti si aspettavano. Se poi ci si sofferma sul fatto che, sempre a grandi linee, due milioni di questi migranti sono birmani, un milione indonesiani, un milione laotiani e cambogiani rispettivamente, si può facilmente far combaciare questo dato con quel 90% di lavoratori non qualificati che si trovano in cerca di lavoro per lo più nelle zone urbane dei paesi emergenti. Tuttavia, se la già crescente popolazione di queste nazioni di destinazione, più istruita e qualificata, non si sposta, non avviene quella decentralizzazione che dovrebbe bilanciare il rapporto tra domanda e offerta con il tasso di crescita economica che, seppur elevato, non riesce ad assorbire tutta questa manodopera non qualificata.

Già agli albori dell’AEC, nell’aprile del 2015 l’ASEAN Peoples’ Forum (la piattaforma di partecipazione della popolazione civile ai lavori del Segretariato) aveva messo agli atti la sua preoccupazione dicendo che si sarebbe creata una “classe operaia regionale senza patria, senza appartenenza, e senza diritti” che avrebbe portato alla creazione di un “clima favorevole al commercio a discapito di forza lavoro qualificata, abbassando gli standard lavorativi e le tasse” perché aumenta “il numero di lavori precari che non faranno altro che emarginare individui già socialmente sfruttati”. Due fattori che senz’altro stanno già contribuendo a questo problema sono la commercializzazione e la femminizzazione del fenomeno migratorio nell’era dell’AEC. Il passaggio tramite le agenzie del lavoro è divenuto conditio sine qua non per chiunque cerchi di intraprendere questo viaggio. Queste agenzie stipulano un contratto con i migranti, per cui si decide come le spese d’ufficio e i costi del viaggio verranno anticipati dagli agenti, solo per essere poi dedotti dai primi stipendi del lavoratore. Si viene a creare così un fortissimo legame tra i due contraenti, e poiché la natura di queste agenzie troppo spesso oscilla tra il legale e l’illegale, è facile immaginare come ciò possa dare adito a serie preoccupazioni. In questo contesto, la crescente partecipazione delle donne nel processo migratorio (sia come migranti sia come responsabili delle suddette agenzie) ne accentua la vulnerabilità e la sfruttabilità.

L’esperimento comunitario nel Sud-est asiatico è ancora agli inizi, e si spera che una più democratica e comprensiva consultazione di tutte le parti coinvolte venga concretamente posta al centro di quegli Accordi di Mutuo Riconoscimento (Mutual Recognition Agreement) che dovrebbero regolamentare i benefici derivanti da un commercio più libero e globale. Per adesso l’infelice strada che sempre più migranti scelgono di percorrere per ovviare al problema è quella di tentare la fortuna come rifugiati. Ma i bollettini notiziari ci informano che Singapore, come Thailandia e Malaysia, non hanno nessuna intenzione di stare al gioco, e non si fanno troppi scrupoli a rimpatriare i rifugiati che non ritengono utili, anche quando è l’ONU ad averli riconosciuti come tali.

“Nella regione del Sud-Est asiatico sono presenti e attive più di cinquecento Zone Economiche Speciali, in maggior numero in Viet Nam e Thailandia, ma... Read More

Copyright © 2025. Torino World Affairs Institute All rights reserved