Cinquant’anni fa Hans Morgenthau, politologo statunitense annoverato tra i padri fondatori della scuola del realismo classico delle Relazioni Internazionali, scrisse che “nella lotta per la sopravvivenza ed il potere […] ciò che gli altri pensano di noi è tanto importante quanto ciò che siamo realmente”.[1] A quasi trent’anni dalla fine della Guerra fredda e poco meno di venti dall’entrata della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio, le parole di Morgenthau acquisiscono nuova rilevanza, consentendoci di interpretare una realtà dominata da onnipresenti fake news, e per questo sempre più complessa. Già nel 1999, John Arquilla e David Ronfeldt della RAND Corporation presagirono l’avvento di una nuova forma di competizione fra Stati che, in un’era di crescente interdipendenza economica tale da rendere impensabile il ricorso alla guerra, si sarebbe sviluppata attorno all’utilizzo dei social media e di tattiche di public diplomacy – termine, questo, che rimanda alla capacità di uno Stato di comunicare in maniera efficace i propri obiettivi di politica estera ad un pubblico globale, screditando al contempo quelli di paesi terzi.[2] Si tratta della competizione nel mondo nelle idee e del soft power, quella che Arquilla e Ronfeldt definirono noopolitik: teoria che presuppone che gli attori statali tradizionali costituiscano alleanze con gli elementi non-statali nella società che hanno maggiormente beneficiato dello sviluppo di internet come mezzo per la diffusione di informazioni (quali i mass media) e con tutte quelle organizzazioni che producono conoscenza per un vasto pubblico in maniera indipendente (come ad esempio i think tank e le organizzazioni non governative, Ong).

Il Primo ministro greco Alexis Tsipras visita il padiglione cinese presso l’82a Thessaloniki International Fair: nel 2017 la Cina vi ha partecipato come paese ospite d’onore (immagine: Christos Ntountoumis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images).

Mentre studiosi come P. W. Singer ed Emerson T. Brooking hanno recentemente esplorato con estrema efficacia gli effetti dell’uso di internet come arma per modificare il corso di determinati eventi, come i cicli elettorali in altri paesi, Miskimmon, O’Loughlin e Roselle si sono soffermati sulle narrazioni che diversi Stati creano di loro stessi per dare nuova forma alla loro storia e a quella che li lega ad altri Stati. Questo processo consentirebbe lo sviluppo di narrazioni secondo le quali un dato paese ha “sempre rifuggito il conflitto armato”, o è “particolarmente legato ad altri paesi” da una memoria storica condivisa. L’obiettivo di questo meccanismo è che tali narrazioni possano dare forma agli interessi di paesi terzi e influenzarne l’agire.[3] Per concorrere al dibattito questo articolo prende come oggetto di studio i processi evolutivi della discussione mediatica circa la “Belt and Road Initiative” cinese (yīdài yīlù chàngyì, 一带一路倡议, BRI) e introduce i successivi tre contributi di Anastas Vangeli, Plamen Tonchev e Dragan Pavlićević.[4]

Per spiegare perché la Cina stia perdendo la battaglia globale delle narrazioni strategiche e perché la competizione fra Cina ed Unione Europea nei Balcani non sembri affatto essere giunta al termine, occorre anzitutto chiarire le definizioni dei concetti di “Stato forte” e “Stato debole” utilizzate nel presente articolo. Peter Gourevitch, Michael Mastanduno, David A. Lake e G. John Ikenberry sono alcuni fra gli studiosi più autorevoli ad aver effettuato una distinzione fra diversi tipi di Stati definendoli “forti” o “deboli” non in base alla loro ricchezza e forza militare, bensì in base alla capacità di resistere alle istanze di particolari gruppi d’interesse all’interno della società. In breve, mentre uno Stato “debole” tende ad essere “decentralizzato” poiché pone al suo centro la società che lo compone, e perché è organizzato in modo da rappresentare/rispondere al meglio ai differenti gruppi che compongono la società, uno Stato “forte” presenta un processo di policymaking altamente centralizzato che antepone gli interessi dello Stato stesso a quelli della società.[5] Questa distinzione non è da intendersi in senso prescrittivo: uno Stato “forte” non è necessariamente preferibile rispetto a uno “debole” (o viceversa). Ovviamente, come uno Stato evolve al proprio interno e come si comporta in politica estera sono due dimensioni legate a doppio filo. Da un lato, paesi che cercano di chiudere il divario economico e tecnologico che li separa da altri più avanzati tendono a trasformarsi in Stati cosiddetti “forti”.[6] Dall’altro, questi Stati “forti” hanno la naturale tendenza a relazionarsi solo con altri attori statali. Questo significa che non sono abituati ad affidarsi ad attori non statali per il raggiungimento dei propri obiettivi e che tendono in maniera naturale a vedere altri Stati dietro ad azioni compiute da attori non statali percepiti come ostili.[7] Chiariti brevemente questi concetti, è ora possibile esaminare la BRI e osservare come le narrazioni che la riguardano si siano evolute nei media internazionali a svantaggio di Pechino – uno dei problemi più comunemente incontrati nel campo della noopolitik dagli Stati cosiddetti “forti”.

Il Presidente cinese Xi Jinping ha presentato la Belt and Road Initiative nel 2013. L’iniziativa comprende una componente terrestre, la “Silk Road Economic Belt”, ed una marittima, nota come “21st Century Maritime Silk Road”. A queste due macro-direttrici si affiancano sei diversi “corridoi” economici: il “New Eurasian Land Bridge” che collega la Cina alla Germania attraverso l’Asia Centrale, il “China–Mongolia–Russia Corridor”, il “China–Central Asia–West Asia Corridor” che collega la Cina alla Turchia, il “China–Indochina Peninsula Corridor” verso Singapore, il “Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Economic Corridor” e il più famoso “China–Pakistan Economic Corridor”. Essenzialmente, questi “corridoi” vanno intesi come rotte e vie commerciali create e rafforzate attraverso la costruzione di infrastrutture logistiche e parchi industriali nei paesi percorsi dalla BRI.

Anche se ogni ministero e dipartimento della vasta burocrazia cinese ha creato un proprio “piano BRI“ basato sulle rispettive funzioni istituzionali,[8] il principale precipitato operativo della BRI è l’esportazione di progetti infrastrutturali. L’obiettivo è quello di aprire nuovi mercati per le aziende cinesi e creare una domanda per i loro prodotti attraverso prestiti elargiti ai paesi coinvolti nella BRI. Questi prestiti sono destinati al finanziamento di progetti la cui gestione è solitamente assegnata alle imprese di Stato cinesi che si occupano di seguire tutti i passaggi di un dato progetto (dalla progettazione fino alla messa in opera delle nuove infrastrutture) per conto dei governi locali. La BRI è quindi la parte rivolta verso l’esterno della riforma e upgrade dell’economia cinese che il governo cerca di portare avanti attraverso il piano “Made in China 2025” (Zhōngguó zhìzào 2025, 中国制造2025).

Come il tedesco “Industry 4.0” e l’italiano “Industria 4.0”, questo piano, predisposto dal Ministero cinese dell’Industria e dell’Informatica insieme agli esperti della Chinese Academy of Engineering e lanciato nel 2015 dal Premier Li Keqiang, punta a far conquistare all’industria cinese le “alture dominanti” nella catene globali del valore attraverso la sua informatizzazione e automatizzazione.[9] Nel 2016, la BRI e il piano “Made in China 2025” sono stati collegati ufficialmente all’interno della cornice fornita del tredicesimo piano quinquennale. Questo documento indica chiaramente come il piano “Made in China 2025” e la BRI si supportino a vicenda nei settori dell’aviazione e dell’industria aerospaziale, nello sviluppo e produzione di centrali elettriche, nel settore informatico e delle telecomunicazioni, e, infine, nello sviluppo di tecnologie relative al trasporto ferroviario e marittimo.[10] Con l’obiettivo comune di rendere le imprese cinesi più competitive e di garantire loro accesso a nuovi mercati, la BRI e il piano “Made in China 2025” sembrano quasi portare avanti quel processo iniziato in epoca Qing con il “Movimento di auto-rafforzamento” (yángwù yùndòng, 洋务运动). È infatti da allora che i differenti gruppi dirigenti che hanno governato la Cina hanno cercato di rafforzare l’autorità del governo centrale in modo da incanalare le poche risorse disponibili in progetti mirati ad annullare il divario tecnologico che separava la Cina dai paesi occidentali. Mentre la centralizzazione dei processi di policymaking in Cina non è certamente dovuta soltanto alla necessità di recuperare il terreno nella competizione economica con altri paesi più avanzati, è chiaro che uno Stato “forte” come la Cina riconosce ancora un’importanza primaria al poter sviluppare ed implementare le strategie ritenute più adeguate, mobilitando al massimo le risorse a disposizione a sostegno della “transizione da una crescita economica basata sulle grandi quantità ad una basata sull’alta qualità”.[11]

Secondo David Shambaugh, per capire il modo in cui la Cina comunica col mondo occorre ricordare la centralità degli slogan (kǒuhào, 口号) e delle dichiarazioni di supporto a un’idea o all’altra (biǎotài, 表态).[12] Quelle che Shambaugh chiama “politica degli slogan” e “diplomazia degli slogan” consistono nel creare slogan che possano comunicare gli obiettivi principali di una certa politica in maniera sintetica, affinché chi li ascolta o legge si focalizzi su di questi, senza necessariamente interrogarsi su dettagli che possono essere all’origine di divergenze con il governo di Pechino. Da parte di chi riceve, quindi, ci si aspetta che si dichiari la propria posizione in favore dello slogan e di chi l’ha creato. In questo modo si crea anche un rapporto d’implicita subordinazione tra il creatore di un determinato slogan e il suo pubblico. Questo elemento relazionale è tipico dei sistemi comunisti, ma in Cina trova espressione anche in epoca precedente, nel modo in cui l’impero cinese era solito relazionarsi con i paesi ad esso circostanti.[13]

Dal punto di vista diplomatico, ed entrando nel campo della noopolitik, questo significa che il governo cinese tende in maniera naturale a stabilire questo tipo di relazione con soggetti che occupano posizioni all’interno di un governo estero e non con altri attori di quelle società, perché solo i primi possono dichiarare il proprio supporto per Pechino. Si tratta di uno sforzo a trecentosessanta gradi che coinvolge istituzioni (dal Consiglio per gli affari di Stato ai centri di ricerca universitari e interni ai ministeri e dipartimenti del Partito) e persino giovani studenti arruolati dal quotidiano di Stato China Daily per cantare e ballare al ritmo di slogan che raccontano come le ferrovie costruite dalle imprese di Stato cinesi stiano unendo i popoli del mondo. Mentre la comunicazione con le istituzioni degli altri Stati è naturalmente portata avanti dai diplomatici e dagli altri funzionari governativi cinesi, sono gli organi del Partito ad interagire con le Ong e con i partiti politici stranieri. In veste di Segretario Generale del Partito, lo stesso Xi Jinping ha accolto a fine 2017 i rappresentanti di più di trecento partiti politici da circa centoventi paesi al “CPC in Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting”. È stato invece Song Tao, capo del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito, a ricevere i rappresentati di quasi duecento Ong da cinquanta paesi al “First Silk Road NGO Cooperation Network Forum”.

Questa centralità dello Stato e del potere politico è sintomatica (e allo stesso tempo è all’origine) di un modo di comunicare col mondo esterno che rimane fortemente influenzato dalla tendenza dei funzionari cinesi a prestare più attenzione a come il proprio messaggio sia recepito all’interno del sistema politico che al suo esterno. Questo è evidente anche nel modo in cui la BRI è descritta in “Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road” (in seguito solo “Vision”), documento redatto dalle tre istituzioni statali (la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, il Ministero degli esteri ed il Ministero del commercio) incaricate dell’implementazione della BRI e che costituisce ad oggi la descrizione più autorevole dei suoi obiettivi.[14]

Sono due i motivi per cui questo avviene: mentre il primo è specifico della Cina, l’altro è dovuto al modo di percepire il mondo tipico delle grandi potenze. In uno dei suoi libri di maggiore interesse per chi studia la politica cinese, Perry Link scrive che una delle caratteristiche chiave del linguaggio usato in documenti ufficiali cinesi, soprattutto quelli riferiti ad iniziative portate avanti ai più alti livelli della gerarchia politica come la BRI, è la tendenza ad usare lunghe serie di predicati nominali senza specificare il soggetto (la traduzione in inglese della “Vision” usa un altrettanto vago “we”, noi, senza specificare se si riferisca alla Cina da sola o alla Cina e agli altri paesi coinvolti nella “Vision”).[15] Questa ambiguità linguistica riflette, secondo Link, due elementi chiave della linguistica del potere cinese. Il primo è la tendenza a mascherare la gerarchia esistente fra chi scrive e chi legge per dare una parvenza di eguaglianza fra le parti, quando invece ogni frase sottintende un ordine, più che un semplice suggerimento. Il secondo elemento è il fatto che i leader cinesi solitamente si limitano a delineare gli obiettivi che vogliono raggiungere per lasciare ai loro sottoposti il compito di capire come portarli avanti concretamente. Nel caso della BRI, come suggerito da Yu Jie, è probabile non si sia fatta ancora chiarezza su quale organizzazione dello Stato e/o del Partito debba guidare le altre per attuare quali misure.[16] È probabile che, data questa confusione interna, la leadership cinese stia affidando anche ai paesi coinvolti nella BRI il compito di trovare un modo per raggiungere gli obiettivi descritti nella “Vision”. Mentre il sistema politico cinese può essere più incline di altri ad adottare uno stile di comunicazione che guarda al suo interno anziché all’esterno, è bene ricordare come questo rimanga comunque un fenomeno piuttosto comune nei paesi di dimensioni continentali o quasi, come lo sono anche gli Stati Uniti, la Russia e l’India. Edward Luttwak, che ha descritto questo fenomeno come “autismo da grande potenza”, è però concorde nel dire che il passato della Cina fa sì che questo paese rappresenti un caso significativo poiché, come accennato sopra, la tradizione della politica interna ed estera cinese tende naturalmente ad accentuare la tendenza a guardare al proprio interno anziché all’esterno.[17]

È bene precisare, comunque, che la macchina comunicativa cinese ha fatto dei notevoli passi in avanti rispetto al passato. Lo si può notare confrontando il linguaggio e la narrazione costruita attorno alla BRI all’interno della “Vision” e quella riferita al “Mondo armonioso” (héxié shìjiè, 和谐世界) che la Cina ambiva a costruire attraverso il proprio sviluppo pacifico sotto la leadership di Hu Jintao.[18] Nella prima sono infatti assenti quasi tutti quei termini nebulosi e quasi esoterici, come il concetto stesso di “armonia”, per lasciare spazio a frasi più chiare e, soprattutto, concetti più condivisibili e che risultano più facilmente comprensibili a un pubblico straniero. Il riferimento all’antica Via della Seta, che va a sostituire una storia come quella dell’ammiraglio eunuco Zheng He e dei suoi viaggi verso l’Africa, è esemplare di questo cambiamento. Infatti, se tutti hanno sentito nominare e sanno cosa fosse la Via della Seta, l’epica di Zheng He offre ben pochi riferimenti a chi non ha mai studiato la storia della Cina imperiale. Più in generale, la “Vision” pone molta meno enfasi sulla centralità della Cina per creare una narrazione che possa essere condivisa dai paesi interessati a collaborare con Pechino. La Cina è retoricamente e geograficamente posizionata ad uno dei due capi della Via della Seta. Essa ha quindi un ruolo di guida in un’iniziativa che comunque rimane aperta ad altri e alla quale chiunque può collegarsi per massimizzare i propri interessi e quelli degli altri. In maniera analoga, la “Vision” non è appesantita dalla costante ripetizione di alcuni slogan, come i continui riferimenti ai “Cinque principi della coesistenza pacifica” (rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità, mutua non aggressione, non interferenza negli affari interni, uguaglianza e mutuo vantaggio) tradizionali del linguaggio diplomatico cinese.

Questi miglioramenti da parte di Pechino, tuttavia, non hanno impedito lo sviluppo di una contro-narrazione sempre più virulenta secondo la quale la BRI è un piano che la Cina ha creato per assoggettare i suoi vicini e gli altri paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, che parteciperanno all’iniziativa. Uno dei temi dominanti è quello della debt trap o “trappola del debito”, cioè l’idea che la Cina offra prestiti miliardari a paesi che non sono in grado di ripagare questo debito, così da appropriarsi delle risorse o degli asset the questi paesi possono offrire in garanzia. Alcuni influenti studiosi cinesi sono espliciti nel descrivere la BRI come un modo per la Cina di rafforzare i legami economici con i paesi della grande isola eurasiatica e, allo stesso tempo, “riformare dall’esterno” il sistema di governance globale proponendo alternative alle istituzioni internazionali create e sostenute dall’Occidente.[19] Tuttavia, la contro-narrazione nei media occidentali si spinge ben oltre, accusando Pechino di covare ambizioni imperialiste, in questo modo giudicando in modo estremamente negativo il suo operato.[20]

In particolare, sono gli eventi legati a due paesi – Sri Lanka e Malesia – ad essere finiti al centro del dibattito sulle “trappole del debito” cinesi. Il caso dello Sri Lanka ruota attorno al fato del Porto di Hambantota, il secondo porto più grande del paese dopo quello di Colombo. Costruito in meno di tre anni da China Harbour Engineering Company e da Sinohydro Corporation (due imprese di Stato cinesi) ed inaugurato a fine 2010, il Porto di Hambantota non è riuscito a generare abbastanza profitti per ripagare il debito contratto dal governo singalese con la Export–Import Bank of China. È così che si è arrivati alla decisione di cedere il 70% della proprietà del porto per novantanove anni a China Merchants Port (la stessa società di Stato cinese attualmente coinvolta nella disputa fra il governo di Gibuti e quello degli Emirati Arabi Uniti per la gestione del Doraleh Container Terminal) in un’operazione ufficialmente chiusa a fine 2017.

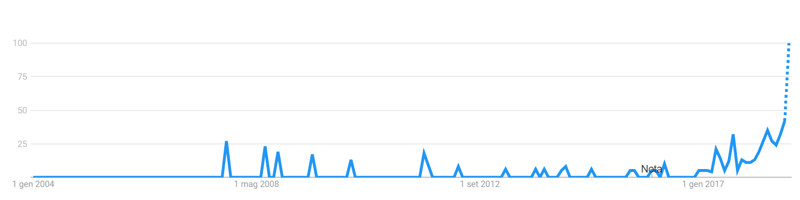

Con gli 1,12 miliardi di dollari pagati da China Merchants Port, il governo singalese va parzialmente a ridurre gli otto miliardi di dollari di debito che ha nei confronti della Cina. “Colonia” e “colonialismo” sono diventate velocemente due delle parole più usate nei media occidentali e indiani (da sempre critici di qualsiasi azione cinese nell’Oceano Indiano) nel descrivere l’accaduto. Il secondo caso risale allo scorso settembre, quando il Primo ministro malese Mahathir Mohamad annunciò la cancellazione di due progetti dal valore totale di 23 miliardi di dollari USA (l’East Coast Rail Link e un gasdotto in Sabah) finanziati da prestiti cinesi, dopo aver affermato in agosto che sarebbe stato necessario evitare un “nuovo colonialismo” del quale i paesi poveri possono diventare vittima.[21] Mentre i media di Pechino hanno accuratamente evitato di riportare queste affermazioni e, anzi, hanno enfatizzato il fatto che “la Cina non ha mai colonizzato la Malesia”,[22] i media occidentali e di molti paesi asiatici hanno celebrato il politico malese come un campione contro le mire cinesi.[23] Come mostra il grafico basato sui dati di Google Trends, le ricerche per contenuti online contenenti le parole “China” e “debt trap” sono cresciute notevolmente nello stesso arco temporale in cui si sono svolti questi due eventi.[24]

Figura 1 – Interesse per i termini “China debt trap” su Google.

I valori nel grafico riflettono l’interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica la metà delle ricerche. Risultati consultabili all’Url: https://g.co/trends/KH7fe.

I dubbi sulla sostenibilità finanziaria della BRI sono sempre esistiti.[25] Secondo un rapporto pubblicato dal Center for Global Development, 23 dei 68 paesi coinvolti ufficialmente nella BRI hanno problemi di debito. Fra questi, otto (Gibuti, Kirghizistan, Laos, Maldive, Mongolia, Montenegro, Pakistan e Tajikistan) rischiano il collasso finanziario nel caso in cui contraggano troppo debito con Pechino e/o non trovino un modo per rendere quelli già contratti più sostenibili.[26] Tuttavia, studi autorevoli come The Dragon’s Gift: the real story of China in Africa di Deborah Brautigam e chiari esempi di fallimento nella scelta dei soggetti a cui estendere linee di credito come nel caso del Venezuela (il paese che più di qualsiasi altro ha ricevuto prestiti da Pechino, per un valore di oltre 60 miliardi di dollari) suggeriscono che dietro all’ “imperialismo creditizio” di Pechino ci siano, molto probabilmente, intenti assai meno malevoli ed errori di pianificazione ancora non risolti dalla parte cinese.[27] Inoltre, il fatto che alcuni progetti siano cancellati in seguito al loro annuncio non crea necessariamente un gioco a somma zero in cui fallimento di una parte corrisponde alla vittoria dell’altra.[28] Ad offrire una versione più bilanciata della situazione sono, ad esempio, studiosi e politici provenienti da paesi africani come Sudafrica e Liberia.[29] La componente dei loro studi che spesso si ignora, più o meno volutamente, è che i paesi in via di sviluppo non sono attori passivi, e che i prestiti cinesi possono avere effetti positivi se chi li sottoscrive ha intenzione di usarli in maniera efficace e finanziariamente responsabile.

Pechino, però, resta sulla difensiva. Secondo quanto riportato dal sito d’informazione cinese The Observer, l’ex Vice presidente della Bank of China Zhang Yanling ha dichiarato che gli avvertimenti da parte dei paesi occidentali circa i rischi finanziari derivanti dal sottoscrivere troppo debito possono essere d’aiuto ai paesi coinvolti nella BRI a valutare al meglio la propria sostenibilità finanziaria. Il Vice ministro per il commercio Qian Keming ha affermato che uno dei temi su cui i politici cinesi hanno intenzione di rafforzare il dialogo con le loro controparti africane riguarda “come promuovere un modello di debito sostenibile” attraverso “progetti che possano creare più posti di lavoro, più profitti e più export”.[30] Ancora più indicativo della pressione percepita dalla leadership cinese è il fatto che Xi Jinping, gli alti funzionari del Partito facenti parte della task force incaricata di supervisionare l’implementazione della BRI, e altri quadri del governo centrale e delle province si siano riuniti subito dopo la visita del Primo ministro Mahathir per discutere di quali progressi siano stati fatti e quali problemi siano sorti nei cinque anni passati dalla presentazione della BRI.

Mentre la BRI ha sicuramente incontrato problemi significativi di stabilità finanziaria causati sia dall’ambizione cinese che dalla scarsa lungimiranza di molti paesi che vedono nei prestiti facili una soluzione ai propri dilemmi economici, il motivo per cui la Cina si trova attualmente in difficoltà è da ricercare nello scontro fra uno Stato “forte” – quello cinese – e uno “debole”, gli Stati Uniti.

L’origine della narrazione legata all’idea di un imperialismo cinese portato avanti attraverso una perversa strategia del debito è da leggere nel contesto delle crescenti tensioni fra Cina e Occidente (USA in primis). Infatti, se il chiaro inquadramento della Cina come “avversario” da parte della Casa Bianca di Donald Trump ha favorito chi nei media e nella comunità statunitense di osservatori di affari internazionali nei think tank e nelle università vedeva in maniera negativa la BRI, così alcuni senatori americani hanno iniziato a fare pressione sull’amministrazione Trump per contrastare la “trappola del debito” cinese e i danni che questa provoca all’influenza statunitense.[31] Non ci sono dubbi circa la maggiore capacità degli intellettuali statunitensi, e anglosassoni in generale, di influenzare l’opinione pubblica mondiale ben più di quanto siano in grado di fare i loro colleghi cinesi o di altre nazioni.[32] Il fatto che i paesi occidentali condividano un modello di Stato “debole” in cui lo Stato stesso è più predisposto all’uso e, allo stesso tempo, all’ascolto di gruppi e organizzazioni private all’interno dei processi di policymaking fa sì che la Cina si trovi in una posizione naturalmente sfavorevole nel mondo della noopolitik. Visto che Xi Jinping ha proposto un’ulteriore centralizzazione del potere decisionale per far fronte a questi (e altri) problemi, è difficile che la situazione cambi in un futuro prossimo.[33]

È in questo quadro che si devono quindi leggere i tre articoli riguardanti l’evoluzione della relazione triangolare fra Unione Europea (UE), Cina e paesi dei Balcani. Da alcuni punti di vista, i lettori potrebbero considerare questo contesto analogo alla relazione triangolare che interessa Cina, Stati Uniti e paesi asiatici. Per esempio, fa notare Pavlićević, Bruxelles è tanto determinata a mantenere la sua influenza nei Balcani quanto lo è Washington in Asia. Inoltre, come argomentano sia Vangeli che Tonchev, il fatto che la Cina sia riuscita a diventare velocemente un attore considerato in grado di sfidare la UE è da imputare più alla frustrazione da parte dei paesi balcanici verso le promesse disattese dell’UE, che non ad una strategia adottata da Pechino qualitativamente o quantitativamente superiore a quella europea. Almeno fino ad un certo punto, lo stesso è successo agli Stati Uniti che finora non hanno saputo competere contro gli abbondanti capitali cinesi di cui molti paesi asiatici hanno ancora bisogno.[34] Eppure, ci sono anche differenze che è importante sottolineare. La prima è che l’UE non è uno Stato e, anche a causa di una cultura istituzionale diversa, ha molte più difficoltà a mobilitare le proprie risorse e intraprendere azioni decise rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. L’UE, quindi, può essere considerata come uno Stato “estremamente debole”, i cui problemi sono tali da sminuire in maniera sostanziale alcuni suoi vantaggi, come un sistema di valori di sicuro gradimento per le popolazioni della penisola balcanica. Un’altra differenza importante è che Bruxelles e Pechino vedono il mantenimento e/o l’espansione della rispettiva influenza nei Balcani in maniera diversa: la prima è legata alla regione da interessi prettamente strategici che la seconda non possiede. Nei Balcani, quindi, la situazione è molto più complessa che in Asia, poiché gli interessi in gioco e le capacità degli attori coinvolti differiscono largamente fra di loro. Tuttavia, in uno scontro che probabilmente non percepisce nemmeno come tale, la Cina può permettersi di incassare qualche insuccesso – un lusso, questo, non concesso all’Unione Europea, tantomeno oggi.

[1] Hans Morgenthau, Politics Among Nations: the struggle for power and peace (New York: Alfred A. Knopf, 1948), p. 73.

[2] John Arquilla e David Ronfeldt, The emergence of noopolitik: toward an American information strategy (Santa Monica: RAND Corporation, 1999).

[3] Si vedano: P. W. Singer ed Emerson T. Brooking, LikeWar (Boston: Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt, 2018); Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin e Laura Roselle, Strategic narratives: communication power and the new world order (Londra e New York: Routledge, 2010).

[4] Gli articoli presentati in questo numero di OrizzonteCina sono stati discussi dagli autori nel corso del terzo ChinaMed Symposium, “China’s Role in the Balkans: Regional Perspectives”, tenutosi presso l’Università di Torino il 6 luglio 2018 come parte del progetto di ricerca ChinaMed (www.chinamed.it).

[5] Michael Mastanduno, David A. Lake e G. John Ikenberry, “Toward a realist theory of state action”, International Studies Quarterly 33 (1989): 457-474.

[6] Per una descrizione più dettagliata del perché ciò accade, si veda: Peter Gourevitch, “The second image reversed: the international sources of domestic politics”, International Organization 32 (1978) 4: 881-912.

[7] Si possono vedere analogie con l’idea di “Stato moderno” in Robert Cooper, The breaking of nations (Londra: Atlantic Books, 2004).

[8] Ad esempio, il piano d’azione per il 2016 del Ministero dell’Istruzione prevedeva cinquantamila borse di studio da assegnare entro il 2021 a studenti dei paesi coinvolti nella BRI per studiate in Cina e altre settemila cinquecento per gli studenti cinesi interessati a studiare in quei paesi. A tal proposito, si veda: “China’s new scholarship to sponsor students from Belt and Road Initiative nations”, Xinhua, 11 agosto 2017, disponibile all’Url http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/11/c_135587410.htm.

[9] Per informazioni più dettagliate, si veda la pagina ufficiale del Consiglio per gli affari di Stato della Repubblica popolare cinese, disponibile all’Url http://english.gov.cn/2016special/madeinchina2025/.

[10] “Zhōnghuá rénmín gònghéguó guómín jīngjì hé shèhuì fāzhǎn dì shísān gè wǔ nián guīhuà gāngyào” [Punti fondamentali del tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo nazionale economico e sociale della Repubblica Popolare Cinese], Xinhua, 17 marzo 2016, disponibile all’Url http://www.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm.

[11] Zhu Jiang, “Cáizhèng bù: guóqǐ gǎigé tuīdòng wǒguó jīngjì xiàng gāo zhìliàng zēngzhǎng zhuǎnbiàn” [Ministero delle Finanze: La riforma delle imprese di Stato supporta la transizione da una crescita economica basata sulle grandi quantità ad una basata sull’alta qualità], Xinhua, 1 agosto 2018, disponibile all’Url http://www.xinhuanet.com/politics/2018-08/01/c_1123209115.htm.

[12] David Shambaugh, China goes Global: the partial power (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 4071-4142 (formato ebook).

[13] Feng Zhang, Chinese Hegemony: grand strategy and international institutions in East Asian history (Stanford: Stanford University Press, 2015).

[14] Consiglio per gli affari di Stato della Repubblica popolare cinese, “Full Text: action plan on the Belt and Road Initiative”, 30 marzo 2015, disponibile all’Url http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm.

[15] Perry Link, An anatomy of Chinese: rhythm, metaphor, politics (Cambridge e Londra: Harvard University Press, 2013), 270-274.

[16] Yu Jie, “The Belt and Road Initiative: domestic interests, bureaucratic politics and the EU-China relations”, Asia Europe Journal 16, No. 3 (2018): 223-236.

[17] Edward Luttwak, The rise of China vs. the logic of strategy (Cambridge e Londra: Belknap Press of Harvard University Press, 2012).

[18] Si vedano: “Full text: China’s peaceful development road”, People’s Daily, 22 dicembre 2005, disponibile all’Url http://en.people.cn/200512/22/eng20051222_230059.html; Consiglio per gli affari di Stato della Repubblica popolare cinese, “China’s peaceful development”, 6 settembre 2011, http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm.

[19] Chen Zhimin, “China, the European Union and the fragile world order”, Journal of Common Market Studies 54 (2016) 4: 775-792.

[20] Per esempio: John Pomfret, “China’s debt traps around the world are a trademark of its imperialist ambitions”, The Washington Post, 27 agosto 2018, disponibile all’Url https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/08/27/chinas-debt-traps-around-the-world-are-a-trademark-of-its-imperialist-ambitions/?utm_term=.57254d2f10cf.

[21] “Mahathir warns against new ‘colonialism’ during visit to China”, Bloomberg News, 20 agosto 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-20/mahathir-warns-against-new-colonialism-during-visit-to-china.

[22] Per esempio: An Baijie, “Xi lauds Malaysia’s Belt, Road role”, China Daily, 21 agosto 2018, disponibile all’Url http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/21/WS5b7b12bea310add14f386c73.html.

[23] Si vedano: “Xi Jinping’s aggressive pursuit of global power triggers a praiseworthy backlash”, The Washington Post, 30 agosto 2018, disponibile all’Url https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/xi-jinpings-aggressive-pursuit-of-global-power-triggers-a-praiseworthy-backlash/2018/08/30/aed131b4-a636-11e8-97ce-cc9042272f07_story.html?noredirect=on&utm_term=.91b962c6f70d; Nile Bowie, “Chinese buyer beware in Mahathir’s Malaysia”, Asia Times, 11 settembre 2018, http://www.atimes.com/article/chinese-buyer-beware-in-mahathirs-malaysia/.

[24] Purtroppo Google Trends offre dati solo circa le ricerche per parole, non ricerche tematiche. Questo significa che mentre fra il 2017 e il 2018 è estremamente probabile che la crescita delle ricerche sia stata causata da un interesse crescente verso quanto avvenuto fra Cina, Sri Lanka e Malesia, picchi precedenti sono da imputare ad altri eventi non necessariamente collegati alla diplomazia cinese. Ad esempio, dietro alle ricerche effettuate su Google tra il 2008 e il 2017 potrebbero nascondersi ricerche concernenti le condizioni finanziarie della Cina in seguito alla crisi finanziaria di un decennio fa, o la possibilità della Cina di evitare la cosiddetta “trappola del reddito medio”.

[25] “Zhāng Yànlíng: cóng qīnlì sìguó ànlì shuō qǐ, nòng qīng “yīdài yīlù” shì zěnyàng de xīn móshì” [Zhang Yanling: come rendere più chiaro il modello della BRI in base all’esperienza di quattro paesi diversi], The Observer, 21 settembre 2018, disponibile all’Url https://user.guancha.cn/main/content?id=40933&page=0.

[26] John Hurley, Scott Morris e Gailyn Portelance, “Examining the debt implications of the Belt and Road Initiative from a policy perspective”, Center for Global Development, 4 marzo 2018, disponibile all’Url https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective.

[27] A tal proposito, si vedano: Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift: the real story of China in Africa (Oxford e New York: Oxford University Press, 2009); Matt Ferchen, “China, Venezuela, and the illusion of debt-trap diplomacy”, AsiaGlobal Online, 15 agosto 2018, disponibile all’Url https://www.asiaglobalonline.hku.hk/china-venezuela-debt-trap-diplomacy/; Brahma Chellaney, “China’s creditor imperialism”, Project Syndicate, 20 dicembre 2017, disponibile all’Url https://www.project-syndicate.org/commentary/china-sri-lanka-hambantota-port-debt-by-brahma-chellaney-2017-12?barrier=accesspaylog.

[28] Alvin Camba, “Claims about China’s ‘missing’ US$24 billion border on yellow journalism”, eastasiaforum, 21 agosto 2018, http://www.eastasiaforum.org/2018/08/21/claims-about-chinas-missing-us24-billion-border-on-yellow-journalism/.

[29] Si vedano: W. Gyude Moore, “The language of «debt-trap diplomacy» reflects Western anxieties, not African realities”, Quartz, 17 settembre 2018, disponibile all’Url https://qz.com/1391770/the-anxious-chorus-around-chinese-debt-trap-diplomacy-doesnt-reflect-african-realities/; Anzetse Were, “Debt trap? Chinese loans and Africa’s development options”, South Africa Institute of International Affairs Policy Insights 66, agosto 2018, disponibile all’Url https://saiia.org.za/wp-content/uploads/2018/09/sai_spi_66_were_20190910.pdf.

[30] Catherine Wong, “China aims for «sustainable» debt with Africa as Belt and Road Initiative comes under fire from West”, South China Morning Post, 28 agosto 2018, disponibile all’Url https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2161737/china-aims-sustainable-debt-africa-belt-and-road.

[31] Bill Gertz, “Senators urge Trump to counter China’s «debt-trap» loans”, Washington Free Beacon, 6 agosto 2018, disponibile all’Url https://freebeacon.com/national-security/senators-urge-trump-counter-chinas-debt-trap-loans/.

[32] Angus Grigg, “US soft power: ex-CIA analyst Peter Mattis warns Australia about China’s influence”, Financial Review, 9 settembre 2018, disponibile all’Url https://www.afr.com/news/world/asia/us-soft-power-excia-analyst-peter-mattis-warns-australia-about-chinas-influence-20180908-h154i4?btis.

[33] “Xí Jìnpíng: tuīdòng gòng jiàn «yīdài yīlù» zǒu shēn zǒu shí zàofú rénmín”, Xinhua, 27 agosto 2018, disponibile all’Url http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-08/27/c_1123336562.htm.

[34] Secondo l’Asia Development Bank (Adb), per mantenere la propria crescita economica, l’Asia avrebbe bisogno di attrarre, in un periodo compreso tra il 2016 e il 2030, almeno 1700 miliardi di dollari di investimenti. Si veda: Asian Development Bank, “Meeting Asia’s infrastructure needs”, febbraio 2017, disponibile all’Url https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-needs.

“Finché si tratta di società che, anche se di proprietà dello Stato, operano in modo più o meno autonomo, è un conto. Non sarebbe... Read More

Copyright © 2025. Torino World Affairs Institute All rights reserved