Introduzione

I Paesi dell’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) hanno raggiunto livelli elevati di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) e del PIL pro capite negli ultimi quarant’anni. Una crescita accompagnata da una forte riduzione dei livelli di povertà assoluta. Ciò fa del Sud-Est asiatico, diversamente da altre regioni del mondo, una storia di successo. Nel più ampio orizzonte dell’Asia Orientale (che include l’Asia nord e sud-orientale), tuttavia, i risultati dei Paesi ASEAN sembrano meno nitidi. La crisi regionale del 1997-98 ha rappresentato uno spartiacque e non un dolore passeggero, con i tassi di crescita che non sono tornati ai livelli precedenti. I Paesi più poveri della regione (Cambogia, Laos e Malaysia) si sono uniti al Viet Nam come nuovi attori nel network produttivo regionale, ma il loro modello di crescita sembra ripercorrere la traiettoria delle economie ASEAN più mature.

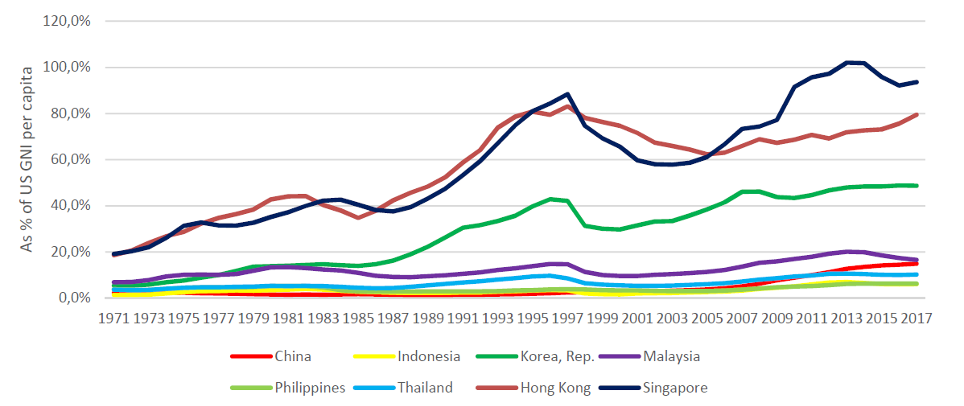

Il problema fondamentale è il fallimento nel ridurre la differenza con i Paesi industrializzati, ripetendo la notevole parabola raggiunta dal Giappone e dalle quattro cosiddette “tigri asiatiche”: Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Taiwan. Il grafico alla Fig. 1 misura i risultati di diversi Stati asiatici in termini di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite come percentuale rispetto al RNL statunitense in dollari correnti. Il grafico mostra che mentre Singapore e Hong Kong hanno raggiunto livelli simili a quelli di Stati Uniti e la Corea del Sud si attesta a circa il 50%, i Paesi del Sud-Est asiatico[1] non sono riusciti a migliorare la propria posizione relativa. La Malaysia, il Paese con il risultato migliore, nel 1980 aveva lo stesso dato della Corea del Sud e oggi raggiunge il 20% del valore registrato negli Stati Uniti.

Fig. 1 – Reddito nazionale lordo pro capite, 1971-2017 (USD correnti)

Negli ultimi anni la letteratura sulle economie del Sud-Est asiatico ha utilizzato l’espressione “trappola del reddito medio” per descrivere le sfide da affrontare. Tale trappola sarebbe il risultato di una pressione competitiva da parte di Paesi vicini con costi inferiori di manodopera e dell’incapacità di scalare verso produzioni a maggior valore aggiunto. Cionondimeno, questo concetto si limita a descrivere il problema, senza spiegare le difficoltà insite nel risalire la catena del valore. Il presente articolo si basa sulle ricerche condotte all’interno del progetto CRISEA, indagando come la fallita convergenza possa essere compresa come un risultato di un modello di sviluppo in cui i Paesi e le aziende ASEAN appaiono dipendenti dal capitale estero, una relazione in cui il Sud-Est asiatico resta legato a produzioni ad alta intensità di lavoro e basso valore aggiunto. Contrariamente all’opinione comune, bassi salari e cattive condizioni di lavoro non sono il prezzo temporaneo da pagare per risalire la catena del valore, ma tendono a diventare una caratteristica permanente della partecipazione industriale dell’ASEAN all’interno delle reti di produzione regionali e globali.

Evidenze e analisi

L’inclusione del Sud-Est asiatico in un sistema regionale di divisione del lavoro a guida giapponese emerse nella seconda metà degli anni Ottanta. Dopo l’“accordo del Plaza” del 1985, il Giappone, presto seguito da Corea del Sud e Taiwan, rispose all’apprezzamento della valuta e agli alti costi del lavoro spostando le produzioni ad alta intensità di lavoro in Malaysia, Thailandia, Filippine e Indonesia (in particolare nell’isola di Batam). Il ruolo dell’area ASEAN all’interno delle reti di produzione regionali divenne ancor più cruciale dalla metà degli anni Duemila, con l’emergere del Viet Nam come hub manifatturiero di primo piano prima nell’abbigliamento e poi nell’elettronica. Infine, Cambogia e, in una certa misura, Laos vennero integrati come produttori di articoli di abbigliamento. Ma, se l’inserimento del Sud-Est asiatico all’interno della divisione regionale del lavoro può essere visto come l’estensione della storia di successo che aveva permesso a Singapore, Corea del Sud e Taiwan di raggiungere lo status di Paesi industrializzati, differenze sostanziali spiegano perché i Paesi ASEAN non hanno replicato il cosiddetto miracolo. L’inclusione di Singapore, Corea del Sud e Taiwan nel sistema produttivo trainato dal Giappone poggiava sul trasferimento tecnologico che permetteva alle imprese locali (indipendenti) di diventare subappaltatrici di aziende straniere. Il coinvolgimento di queste imprese nelle catene del valore regionali era coerente con le politiche pubbliche di sviluppo industriale portate avanti dai governi nazionali risultanti in miglioramenti industriali di successo. Per contro, l’inserimento del Sud-Est asiatico in un sistema produttivo regionale più ampio dopo gli accordi del Plaza avvenne in un contesto internazionale radicalmente diverso, estremamente meno favorevole a strategie industriali nazionali capaci di alterare il mercato. Gli investimenti diretti esteri (IDE) divennero dunque un’alternativa al trasferimento tecnologico, anziché esserne un veicolo. In questo scenario, gli IDE verso il Sud-Est asiatico risultano spesso nel consolidamento di reti produttive preesistenti, con i subappaltatori chiave che si seguono l’azienda principale nello stesso parco industriale nel Paese ospitante, mentre le aziende locali rimangono confinate a produzioni a basso valore aggiunto. Financo nelle produzioni relativamente di successo di elettronica in Malaysia o automotive in Thailandia, il coinvolgimento di imprese locali non ha implicato uno sviluppo industriale sostanziale, perpetuando così la dipendenza del Paese dalla manodopera a basso costo come fattore competitivo

Imponenti flussi di IDE hanno contribuito a generare occupazione in industrie manifatturiere orientate alle esportazioni, senza però favorire l’espansione di industrie nazionali. Tre questioni collegate a tale dinamica sono critiche e vanno esaminate nel dettaglio. Innanzitutto, una produzione guidata dagli IDE e orientata all’export tende a disconnettersi dalla domanda nazionale e, in assenza di adeguate politiche industriali, non favorisce collegamenti con l’industria nazionale, fallendo dunque sia nell’integrare le imprese locali nella loro filiera, sia nella vendita dei loro prodotti a livello locale. In secondo luogo, le politiche di liberalizzazione del mercato perseguite dai Paesi ASEAN al fine di attrarre IDE espongono i produttori nazionali a una forte competizione in settori non orientati all’export con un effetto di deindustrializzazione. In terzo luogo, come indica la ricerca portata avanti in ambito CRISEA, i lavoratori tendono a entrare e uscire da impieghi nella manifattura in un processo che potrebbe essere descritto di “migrazione circolare”. Salari bassi, dure condizioni lavorative e alti costi della vita nelle aree industriali fanno sì, infatti, che i lavoratori rimangano solo pochi anni nell’industria manifatturiera per poi tornare alle aree rurali o puntare sui settori informali all’interno delle città. In Paesi in cui una quota considerevole di lavoratori dell’industria è costituita da migranti internazionali (in particolare Malaysia e Thailandia) vincoli giuridici contribuiscono a rendere la forza-lavoro straniera temporanea e vulnerabile, riducendo contemporaneamente il costo del lavoro.

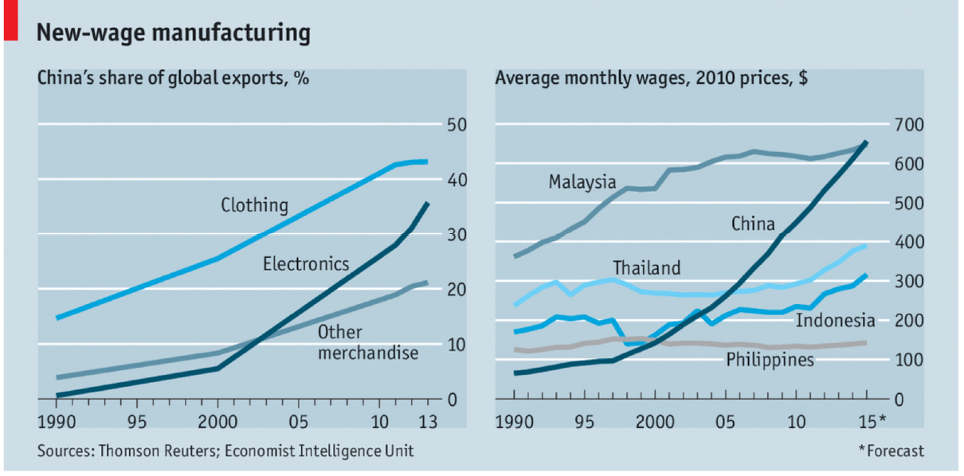

L’intensificazione post-Plaza della partecipazione del Sud-Est asiatico all’interno delle reti di produzione regionali si è sviluppata in parallelo al coinvolgimento della Cina. In ampia misura la Cina condivide condizioni di precarietà e vulnerabilità lavorativa simili. Tuttavia, grazie allo sviluppo industriale, i salari in Cina sono aumentati sostanzialmente in linea con il RNL pro capite. In confronto, i salari nel Sud-Est asiatico sono cresciuti molto meno, anche nei Paesi più in crescita, dato che l’importazione di lavoro a basso costo da altri Stati asiatici ha determinato una gara al ribasso. Come recentemente notato dall’Economist (Fig. 2), i salari medi cinesi hanno ridotto la distanza da quelli nel Sud-Est asiatico e sono oggi superiori a quelli malaysiani.

Fig. 2 – Salari nel settore manifatturiero in Asia.

Nella maggior parte dei Paesi ASEAN è presente un dibattito sulla qualità degli investimenti esteri. Lo scarto tra gli attuali processi indotti dagli IDE e domanda e produzione nazionale è confermato da numerosi studi pubblicati dalla United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO). Il dibattito sulla trappola del reddito medio ha dimostrato che questi Paesi non sono in grado di sostenere alti livelli di crescita e rischiano anche un’inversione rispetto ai risultati ottenuti. Ciononostante, il suddetto dibattito appare lontano dall’affrontare le cause profonde delle difficoltà attuali. Questa ricerca suggerisce che esse vadano ricercate in un modello di sviluppo industriale foriero di dipendenza, in cui politiche e pratiche lontane dalle necessità dei lavoratori contribuiscono a indebolire questi Paesi rendendoli ulteriormente vulnerabili.

Implicazioni politiche e raccomandazioni

Processi industriali basati su IDE ed esportazioni hanno contribuito a rendere i Paesi del Sud-Est asiatico più dipendenti dai capitali stranieri e hanno avuto un impatto negativo sul lavoro, favorendo un processo descritto come gara al ribasso in termini di salari e diritti dei lavoratori. Da quest’analisi possono essere tratte varie implicazioni di policy.

Oggi, nella maggior parte dei Paesi ASEAN, si dipana il dibattito sulla qualità degli IDE, con particolare attenzione alla necessità di accrescere il contributo al trasferimento tecnologico e di rafforzare i collegamenti tra le produzioni straniere e le imprese locali. L’obiettivo consiste nel promuovere la diffusione industriale e l’avanzamento tecnologico, consentendo alle aziende locali ti risalire la catena del valore. Eppure, un siffatto dibattito ignora il fatto, ovvio, che migliorare la posizione dei Paesi ASEAN all’interno delle reti di produzione globali e regionali richiede l’abbandono di politiche avverse ai lavoratori e la creazione di una forza-lavoro maggiormente qualificata, salari più alti e migliori condizioni lavorative.

In second’ordine, i risultati di oltre trent’anni di industrializzazione guidata dagli IDE e orientate all’export non sono stati soddisfacenti. Le esperienze della prima generazione delle cosiddette economie di recente industrializzazione (newly-industrialised economies, NIEs) in Asia, ovvero Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Singapore) seguite dalla Cina, hanno evidenziato come una strategia più sostenibile coniughi la promozione dell’export con politiche di supporto allo sviluppo di un’industria nazionale. Una tale strategia implica il rafforzamento della domanda nazionale di beni prodotti nel Paese. Una crescita graduale dei salari è dunque essenziale al fine di generare una domanda interna di prodotti dell’industria nazionale più forte.

Essendo un progetto finanziato dall’Unione Europea (UE), CRISEA ha guardato anche alle implicazioni degli accordi commerciali bilaterali attualmente sviluppati con i Paesi ASEAN. Esiste un rischio concreto che tali accordi favoriranno una gara al ribasso sia per i lavoratori asiatici sia per quelli europei, portando all’intensificazione di strategie industriali orientate all’export in Asia e, contestualmente, a una concorrenza sleale in Europa da parte di beni prodotti da lavoratori con salari bassi e diritti limitati. Da una prospettiva informata dalle condizioni di lavoro, dunque, è essenziale che questi accordi commerciali diventino uno strumento di co-sviluppo affrontando i bisogni delle società di entrambe le regioni. In una congiuntura in cui l’UE lancia un nuovo green deal, è importante che la sostenibilità umana e ambientale siano coerentemente perseguite nel contesto delle relazioni economiche esterne diventando la pietra angolare di una cooperazione win-win con i Paesi in via di sviluppo.

La ricerca condotta dal progetto CRISEA attraverso analisi micro e macro ha l’obiettivo di consentire una migliore comprensione delle condizioni, dei bisogni e delle prospettive del mondo del lavoro. Questo è tanto più importante in quanto nella gran parte dei Paesi ASEAN sindacati e organizzazioni della società civile attive in tale ambito sono represse o incontrano ostacoli nel rappresentare le voci dei lavoratori nei tavoli di discussione politica. Rafforzare la capacità dei Paesi dell’Asia di Sud-Est di includere gli interessi dei lavoratori nel dibattito politico costituirebbe, invece, un importante contributo per favorire uno sviluppo sostenibile.

Traduzione dal testo originale in inglese

—

[1] Qui e nel seguito dell’articolo i riferimenti al Sud-Est asiatico e all’area ASEAN escludono Singapore che, come emerge già dall’introduzione, ha seguito una traiettoria di sviluppo comune a quella delle altre cosiddette “tigri asiatiche” (Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan), e divergente dagli sviluppi che hanno interessato gli altri nove Paesi attualmente membri dell’ASEAN.

—

“A resolution to the Cyprus Problem could have profound implications for regional dynamics, impacting everything from Türkiye’s foreign policy trajectory and the EU’s stance... Read More

“Finché si tratta di società che, anche se di proprietà dello Stato, operano in modo più o meno autonomo, è un conto. Non sarebbe... Read More

“Commentators have long talked about Washington’s influence as declining, especially since the Russian intervention in Syria in 2015. Now, thanks to Israel’s victory against... Read More

“Despite criticism of US partiality and its inability to restrain Israel, Chinese experts continue to view Washington as indispensable in the Middle East, acknowledging... Read More

“Chinese experts remain divided on what will be the immediate outcome of Syrian opposition’s offensive. Although some predict that Damascus may hold its ground... Read More

Copyright © 2025. Torino World Affairs Institute All rights reserved