Sin dai primi anni Duemila, i ragguardevoli dati economici dei paesi emergenti hanno sollecitato una lettura anche politica del fenomeno. Tradotti nella rappresentazione di un mondo ormai incamminato verso la multipolarità, essi prefiguravano un cambiamento destinato a investire l’ordine internazionale liberale, voluto dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale e globalizzatosi in seguito all’Ottantanove.

Attori che disponevano di crescenti risorse economico-finanziarie – si riteneva –, non appena maturate corrispondenti capacità politico-diplomatiche, avrebbero certamente promosso con maggiore efficacia i propri interessi. Per cominciare, reclamavano il pieno riconoscimento da parte delle istituzioni internazionali del ruolo che avevano acquisito. Le prime candidate erano naturalmente quelle che, per effetto della loro stessa ascesa economica, apparivano più datate: Banca mondiale e Fondo monetario, da sempre a guida occidentale. L’acronimo Bric, ideato da Jim O’Neill di Goldman Sachs nel 2001, deve certamente molto del suo successo proprio all’immaginifico rimando a Brasile, Russia, India e Cina quali “mattoni” (bricks) di un rinnovato edificio della governance globale.

Vicende successive di varia natura e respiro hanno poi reso evidente che a questo storico appuntamento i quattro paesi sarebbero arrivati, se mai, in tempi diversi. Soltanto la Cina – che già allora appariva il candidato più maturo – ha per ora assunto un ruolo di autentico rilievo globale, ma le iniziative che sta lanciando sono di tale portata da suscitare una serie di interrogativi che negli ultimi quindici anni sono rimasti sottotraccia. Quale impatto potrà mai avere sugli sviluppi della politica mondiale un paese che, pur impegnato in una delicata stagione di riforme economiche, persegue un progetto ambizioso e multidimensionale quale è la nuova Via della seta (Belt & Road Initiative, Bri)? L’imponenza del summit che, nel mese di maggio, ha portato a Pechino oltre 100 paesi ha indotto i media a presentarlo come l’occasione, creata dalla Cina, per lanciare il suo “ordine mondiale”.[1] Scontata l’enfasi propria della comunicazione, il tema è ormai sul tavolo.

Consapevoli delle differenze di vedute su alcune questioni non secondarie tra Cina e Occidente e, in qualche misura almeno, condizionati dall’aspettativa che un paese emergente, una volta consolidata la propria posizione, cercherà di rendere le regole del gioco più funzionali al perseguimento dei propri obiettivi, a lungo ci si è domandati se Pechino si sarebbe integrata nell’ordine liberale o avrebbe provato a rimpiazzarlo. Poiché di un atteggiamento rivoluzionario non vi era segno e razionalmente la Cina aveva molte ragioni per sostenere l’ordine aperto e regolato dal quale aveva tratto grandi benefici, avendo puntato su uno sviluppo economico trainato dalle esportazioni, la conclusione tratta da molti osservatori era che l’assetto liberale fosse destinato ad aver lunga vita, nonostante il power shift.[2] Ciò che ci si poteva attendere erano, se mai, riforme che portassero le istituzioni – essenzialmente quelle economiche – a riflettere la nuova configurazione del mondo che volevano rappresentare. Oggi la questione si pone in termini diversi.

La Cina, ormai Global n. 2,[3] pur ribadendo con energia la propria adesione alle regole di un’economia aperta, nel rapportarsi all’ordine ha adottato un approccio articolato che non può essere ridotto all’alternativa secca: integrarsi o rovesciarlo. Come concepire in una logica binaria la Belt & Road Initiative, ad esempio?

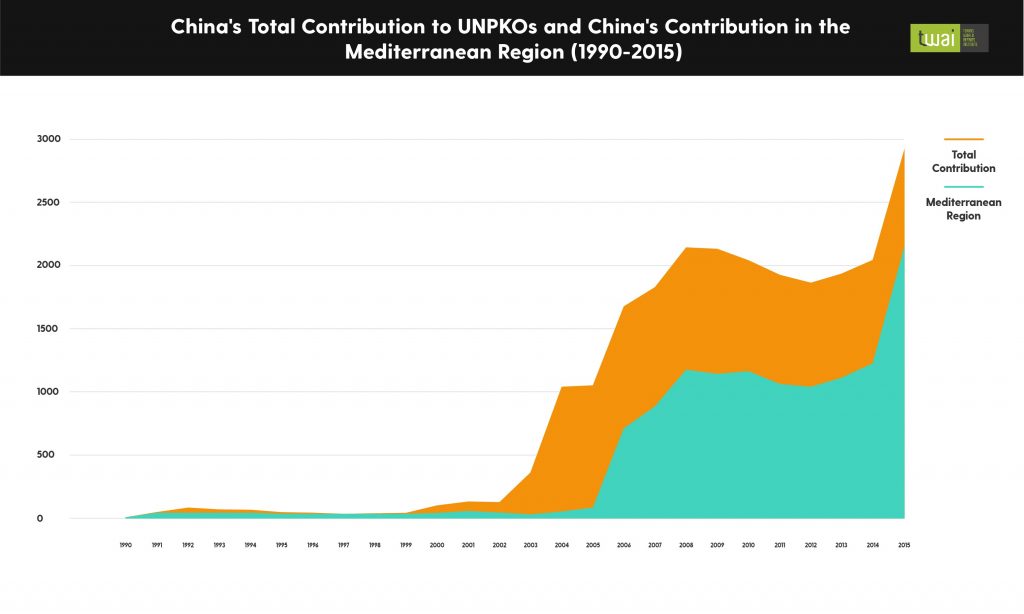

Fra gli indicatori del crescente ruolo globale assunto dalla Cina non solo in ambito strettamente economico, vi è il sempre maggiore contributo cinese alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni unite. Significativa, in particolare, l’espansione del contributo cinese nella regione mediterranea, che sta assumendo sotto molteplici profili un’importanza sempre maggiore per la Cina. Il grafico qui riprodotto è tratto da ChinaMed, progetto di T.wai che si propone di analizzare le interconnessioni crescenti fra la Cina e la regione mediterranea e di esplorarne il potenziale impatto sulle dinamiche regionali e globali.

L’imponente progetto infrastrutturale che, nelle intenzioni del Presidente Xi, dovrebbe attraversare l’Asia per arrivare sino all’Europa, portando la Cina ad affacciarsi sul Mediterraneo, è stato ufficialmente proposto come un “bene pubblico” offerto alla comunità internazionale.[4] La logica in cui è stato consapevolmente inscritto è dunque quella dell’esercizio di un’“egemonia benevola”, la stessa praticata in passato dagli Stati Uniti. Pechino si presenta, in questo caso, come un allievo diligente che sta applicando con successo la lezione appresa, e lo rivendica. Ma proprio perché replica questo modello, la stessa Bri e soprattutto le istituzioni finanziarie che dovrebbero sostenerla, come la Asian infrastructure and investment bank (Aiib), sono state considerate da Ikenberry e Lim come una possibile forma di “institutional statecraft” espressamente volta a controbilanciare l’egemonia americana. Quale che ne sia la lettura, questa azione appare tanto tempestiva quanto inquietante. Pechino ha dimostrato infatti di essere ben attrezzata per cogliere la finestra di opportunità strategica che gli Stati Uniti le hanno ora spalancato, disinteressandosi platealmente della sfera delle istituzioni e anzi, nella miglior tradizione unilateralista, considerandole più che altro un impiccio. E proprio questo è il punto.

Da tempo la Cina ha articolato un suo approccio alle regole che disciplinano la vita della comunità internazionale. Benché gelosa della propria sovranità e quindi sospettosa di ogni forma di interferenza, da quando ha assunto rilievo globale dimostra di aver ben compreso la funzione del multilateralismo, soprattutto come parametro in base al quale misurare la legittimità delle condotte degli Stati. Interessata ad apparire un attore responsabile, si è dunque inizialmente data una strategia di riforma dell’ordine “dall’interno”. La lunga vicenda della revisione delle quote in seno al Fondo monetario internazionale, che l’ha vista protagonista insieme agli altri Bric, rientrava in questa linea: chiedere di contare in proporzione all’effettivo peso economico-finanziario. Poiché l’attesa si è fatta intollerabilmente lunga a causa delle resistenze americane – sei anni per veder implementata la decisione del Board of governors –, ecco che è stata messa in campo una differente strategia.[5]

Si è aperta così una nuova fase, più incisiva. L’obiettivo è una governance con “Chinese characteristics” che fa perno sulle istituzioni finanziarie internazionali. Non inaspettatamente questa strategia ha urtato la suscettibilità degli Stati Uniti, che guardano con preoccupazione alla capacità della Cina di attrarre i loro tradizionali partner. Se, sulle ceneri del Partenariato trans-Pacifico (Tpp), dovesse prendere il via in Asia la Regional comprehensive economic partnership (Rcep), si avrebbe pure una dimensione commerciale. L’impianto di questa governance non si discosta da quella multilaterale che conosciamo, anzi mira a riprodurla, ma con Pechino al centro. Per spiegare le motivazioni che spingono l’Aiib a replicare standard riconosciuti, il suo Presidente Jin Liqun ha di recente dichiarato al Financial Times che “La Cina deve fare ciò che può aiutarla a essere riconosciuta come un membro responsabile della comunità economica internazionale e magari, in futuro, addirittura come leader responsabile della stessa. Se farò bene – ha continuato Jin Liqun –, la credibilità della Cina sarà rafforzata, ma se questa istituzione non seguirà le migliori pratiche internazionali, chi crederà ai leader cinesi in futuro?”[6] E la credibilità è notoriamente un ingrediente essenziale per trasformare le risorse economiche che si possiedono in influenza anche politica.

Avendo ben presente questo obiettivo generale, che suggerisce un orientamento comunque riformista (anziché revisionista), Pechino affronta oggi la sfida di impegnarsi nella veste di order shaper. Questo approccio più esplicito, e dunque più audace, è stato definito, da Chen Zhimin, “reform from outside”[7]. L’obiettivo minimalista di spingere dall’interno affinché il vecchio ordine si facesse più accogliente, subendo modi e tempi fissati da altri, si è trasformato in quello di integrarsi modificandolo “dall’esterno” attraverso una politica più proattiva, ma anche più sofisticata del passato.

In una logica progressiva, la Cina si propone innanzitutto di colmare vuoti di governance, nell’ottica di rafforzare l’ordine a livello regionale (plurilateral regional orders): la Shanghai cooperation organization (Sco) mira a questo scopo. Pechino si fa, però, anche parte attiva affinché paesi like-minded creino risorse di governance addizionali per integrare l’ordine esistente (plurilateral embedded orders). Rientra in questo disegno la Chiang Mai initiative multilateralization (Cmim), finanziata insieme al Giappone e legata al Fondo monetario. È tuttavia l’order shaping “parallelo” l’indicatore più significativo del cambio di registro. Pechino crea nuove istituzioni che, duplicando funzioni già svolte da altre organizzazioni espressione dell’ordine liberale a guida americana – è il caso di Aiib rispetto a Banca mondiale, ad esempio –, “hanno il potenziale di trasformarsi in istituzioni alternative o rivali di quelle che già esistono”, conclude infatti Chen Zhimin.

Questo disegno dimostra che l’approccio di Pechino alla riforma dell’ordine internazionale non è binario. Il cambiamento sarà progressivo e attentamente modulato, ma non per questo meno importante. Gli Stati Uniti, che oggi fanno del disimpegno una bandiera, potrebbero domani ritrovarsi in un ordine non così lontano dalle loro preferenze – altalenanti rispetto al multilateralismo –, ma relegati sul sedile posteriore. Chi invece aderisce a una versione più che procedurale del multilateralismo, come l’Europa, ha buone ragioni per darsi una politica di respiro analogo a quella di Pechino, sostenuta da obiettivi altrettanto chiari. La posta in gioco è una governance globale in cui ci si possa riconoscere e che sia all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte.

[1] Angelo Aquaro, “La nuova Via della seta da 650 miliardi. Pechino lancia il suo ordine mondiale”, La Repubblica, 13 maggio 2017, 12.

[2] G. John Ikenberry, “The Future of the Liberal World Order. Internationalism after America”, Foreign Affairs 90 (2011): 56-68.

[3] Shaun Breslin, “China’s Global Goals and Roles: Changing the World from Second Place?”, Asian Affairs 47 (2016): 59-70.

[4] Secondo il Ministro degli Esteri Wang Yi, la Via della seta sarebbe il bene pubblico oggi più popolare e con le migliori prospettive di successo in quanto piattaforma di cooperazione, cfr. http://english.cctv.com/2017/03/08/ARTIrZxzTGXVPgBErPcHwZSD170308.shtml

[5] Benché tra le valute di riserva del Fondo sia stato nel frattempo accolto anche il renminbi. La decisione è stata assunta dal Fmi il 30 novembre 2015, con effetto il primo ottobre 2016.

[6] James Kynge, “Finance Will Create New Alliances Across Asia”, Financial Times, Special Report Asia Infrastructure and Trade, 4 maggio 2017.

[7] Chen Zhimin, “China, the European Union and the Fragile World Order”, Journal of Common Market Studies 54 (2016): 775-792. La successiva citazione di Chen Zhimin è tratta dalla p. 781.

“Donald Tump vede le armi come lo strumento principe per il raggiungimento del proprio obiettivo, (…) la sua idea della pace è la pace... Read More

Copyright © 2025. Torino World Affairs Institute All rights reserved